Измеряем сахар без прокола

Устройство предназначено не только для больных сахарным диабетом, но и для всех, кому важно контролировать уровень глюкозы в организме. Это, к примеру, спортсмены или те, кто соблюдает специализированную диету.

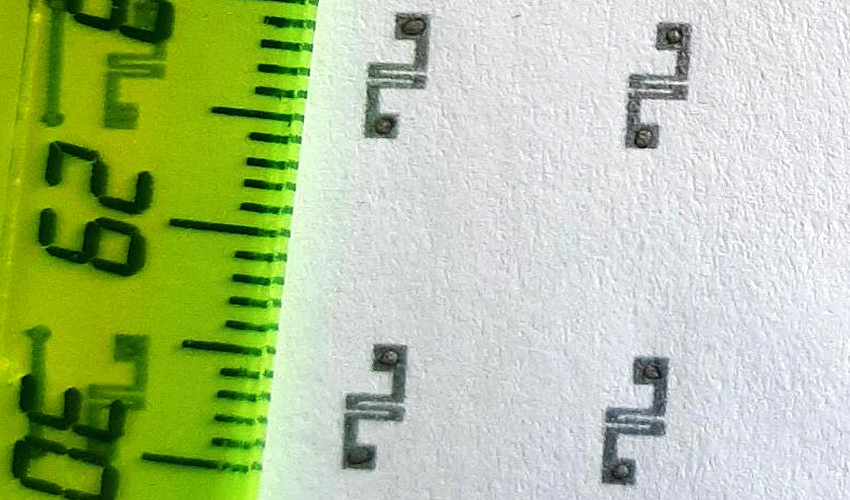

Чувствительный элемент сенсора из графена и проводящего полимера PEDOT:PSS размером в несколько квадратных миллиметров и толщиной в единицы нанометров печатается на обычной офисной бумаге. Чернила разработали ученые Института физики полупроводников (ИФП) СО РАН. При нанесении такого композита на бумагу в слое формируются вертикально расположенные частицы графена. Они выступают как катализаторы окисления глюкозы, а уровень сигнала сенсора (его проводимость) зависит от количества продуктов окисления. Это первый в России образец устройства такого типа. Сенсор можно разместить на запястье или практически в любом месте, где удобно пользователю.

Топ-10 Роспатента

«При разовой оценке уровня глюкозы сенсор ставится на время от 15 минут до получаса и после одного-двух измерений снимается. Если же необходимо выяснить реакцию организма, например, на еду (какой скачок сахара наблюдается после приема пищи и как быстро он спадает) или как действуют принятые лекарства, то сенсор стоит длительное время, периодически выдавая сигнал», — рассказала «Стимулу» руководитель научной группы, ведущий научный сотрудник лаборатории физики и технологии трехмерных наноструктур ИФП, доктор физико-математических наук Ирина Антонова.

Неинвазивные, то есть не требующие прокола кожи, сенсоры глюкозы разрабатываются во всем мире. По словам исследователей, в качестве чувствительного элемента создается, как правило, многослойная структура, довольно толстый «пирожок». В таком случае, чтобы обеспечить высокий уровень сигнала, требуется обильное потоотделение и нужен дополнительный подогрев кожи.

«Мы выбрали другой путь, — поясняет Ирина Антонова, — сделали очень тонкий слой с определенной структурой, которая обеспечивает селективность, и получили высокую чувствительность сенсора. Но нужно было решить многопараметрические задачи, начиная с разработки состава чернил, соотношения компонентов, их вязкости, концентрации и заканчивая подбором режима печати и основы для нанесения чернил».

![]() «Отличие нашего сенсора от разрабатываемых другими группами в России и за рубежом в том, что мы нашли простой и дешевый способ получить высокий отклик с использованием графена как основной чувствительной матрицы»

«Отличие нашего сенсора от разрабатываемых другими группами в России и за рубежом в том, что мы нашли простой и дешевый способ получить высокий отклик с использованием графена как основной чувствительной матрицы»

В создании устройства участвует научная группа из пяти человек, включая студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), для которых результаты исследований ложатся в основу квалификационных работ.

Эту разработку высоко оценил Роспатент: она вошла в топ-10 изобретений в медицине, запатентованных с 2023 года.

«Данная разработка вошла в топ-10 Роспатента, так как обладает большой значимостью. Она относится к актуальным гаджетам, позволяющим людям самостоятельно следить за состоянием своего здоровья в любом месте и в любое время, поскольку в отличие от традиционных глюкометров с тест-полосками для проведения измерений не требуется прокалывать кожу. К тому же это довольно перспективное изобретение. Использование графена в качестве чувствительной основы датчика позволяет простым и дешевым способом получить высокий отклик при сохранении небольших габаритов устройства и высоком быстродействии. Такой датчик имеет большой срок хранения и может быть использован многократно. Он не только определяет концентрацию глюкозы, но и обладает хорошей чувствительностью к колебаниям уровня сахара. Такие приборы будут востребованы у широкого круга пользователей — от страдающих сахарным диабетом до людей, ведущих здоровый образ жизни. Неинвазивные глюкометры удобны для обычного бытового использования и наряду с градусником и аппаратом для измерения давления должны быть в каждой домашней аптечке», — пояснил «Стимулу» директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин. ФИПС — это главное подведомственное учреждение Роспатента, где происходят экспертизы заявок на любой объект интеллектуальной собственности.

Простой, дешевый и точный

Созданный новосибирскими учеными сенсор — резистивного типа: его электрическое сопротивление меняется при попадании молекул глюкозы на чувствительный элемент. При взаимодействии с потом проводимость сенсора увеличивается, ее фиксируют, подавая напряжение и измеряя электрический ток. Проводимость пропорциональна содержанию глюкозы в крови. Стоит отметить, что важна чувствительность сенсора, от нее зависит абсолютная величина сигнала, скорость его появления после начала тестирования и, самое главное, диапазон изменений сигнала: чем он больше, тем меньшие колебания глюкозы можно измерить.

«Отличие нашего сенсора от разрабатываемых другими группами в России и за рубежом в том, что мы нашли простой и дешевый способ получить высокий отклик с использованием графена как основной чувствительной матрицы. Другие авторы выбирали в качестве чувствительного элемента иные компоненты, графен же только усиливал сигнал», — говорит научный сотрудник молодежной лаборатории нанотехнологий и наноматериалов ИФП СО РАН, кандидат физико-математических наук Артем Иванов.

В самом начале ученым казалось, что увеличение толщины печатного слоя (в разумных пределах — до 10 нанометров) приведет к усилению сигнала и получатся более воспроизводимые результаты. Пробовали делать более толстые слои, но добиться значительного изменения их проводимости даже при намокании сенсора было очень сложно. Толстые слои позволяли получить хороший сигнал и быстрый отклик, но при этом изменение сигнала при изменении сахара было более низкое.

«В мире у многих сенсоров отклик составляет от 30 процентов до нескольких сотен процентов. Но нам хотелось большего, и мы пришли к оптимальному соотношению состава слоя, его толщины и структуры, получив увеличение сигнала на пять-шесть порядков. Выяснилось, что наилучшие характеристики дают два-три печатных слоя. При этом графеновое покрытие должно быть сплошным. Чтобы его таким сделать, пришлось подобрать около десяти разных параметров», — отметил исследователь.

![]() «Мы выбрали другой путь, сделали очень тонкий слой с определенной структурой, которая обеспечивает селективность, и получили высокую чувствительность сенсора»

«Мы выбрали другой путь, сделали очень тонкий слой с определенной структурой, которая обеспечивает селективность, и получили высокую чувствительность сенсора»

Разработка ученых ИФП не является медицинским прибором, это устройство для бытового использования. Специалистам предстоит отработать параметры считывания, чтобы каждый пользователь мог соотнести значения сигнала датчика с уже известными ему — например, с показателями глюкометра или с результатами медицинских анализов.

«В ближайшие несколько лет мы планируем доработать наш прибор, сделать его надежным, чтобы его было легко использовать, а получаемые результаты были понятны любому человеку без специального погружения в тему. Устройство показало хорошую точность измерений — на уровне современных глюкометров, но теперь надо увеличить статистику на большем количестве людей. Нужно отметить, что наши сенсоры недорогие, сохраняют работоспособность при хранении более двух лет. Их можно использовать многократно: на одном сенсоре мы делали порядка 30 измерений. А когда понадобилось уточнить данные, провели еще десяток измерений на той же структуре и увидели хорошую воспроизводимость результатов», — рассказала Ирина Антонова.

Однако ученые говорят, что, несмотря на очевидную перспективность разработки, для финансирования исследований существует не так много мер поддержки. Сейчас работа ведется в рамках проекта Российского научного фонда № 22-19-00191, но не является его главной задачей.

«Пока мы еще далеки от стадии создания коммерческого продукта. Научные, поисковые исследования требуют и времени, и затрат. А большинство программ поддержки, которые мы смогли найти, предлагают профинансировать доработку практически законченного продукта или прототипа», — поясняет руководитель научной группы.

Подробные результаты работы опубликованы в журналах Physical Chemistry Chemical Physics, «Успехи физических наук». На изобретение получен патент РФ № 2811305. Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России.

Темы: Наука и технологии