Советский телескоп сети не испортит

Советскими астрономическими инструментами небольших размеров была усеяна почти вся Земля. В новом тысячелетии астрономы начали ревизию имеющейся инфраструктуры и поставили новые задачи — составить каталог искусственных спутников Земли, отслеживать космический мусор и астероиды, чьи орбиты могут сближаться с Землей, наблюдать оптическое свечение гамма-всплесков. В результате возникло несколько оптических астрономических сетей, как на старой инструментальной базе, так и на основе новейших разработок.

Идея родом из Пулково

Один из первых сетевых проектов возник в Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН в 2004 году. Идея принадлежала радиоастроному Игорю Молотову. А вдохновителем проекта была выдающаяся женщина-астроном, сотрудник Пулковской обсерватории Алла Сочилина (1931‒2007). «Алла Семеновна была большим энтузиастом собственных наблюдений космического мусора. Она мечтала иметь каталог мусора по собственным измерениям», — рассказал «Стимулу» Игорь Молотов, занимающий сейчас пост директора малого инновационного предприятия «ИСОН баллистика сервис».

В начале 2000-х годов Игорь Молотов вместе с прежним директором Пулковской обсерватории Александром Степановым разрабатывал проект по созданию пункта радиоастрономических наблюдений на базе 64-метровой антенны в Подмосковье (Медвежьи Озера). Работали с сетью радиотелескопов. «В какой-то момент мне понадобилась оптика (оптические телескопы. — “Стимул”), а ее не оказалось! И тогда я понял, что более важно заниматься восстановлением сети оптических телескопов, так как радиотелескопы были более или менее живы, а оптика была в гораздо худшем состоянии». И Игорь Молотов оставил радиоастрономию и погрузился в оптическую астрономию.

Организации-попутчики

— Вначале я собрал коллектив своих единомышленников в Пулковской обсерватории. Сеть называлась «ПулКОН» — Пулковская кооперация оптических наблюдателей, — рассказал «Стимулу» Игорь Молотов. — Но вскоре оказалось, что Пулковской обсерватории активно развиваться в этом направлении не очень интересно. В 2007 году умерла Алла Семеновна Сочилина. И тогда я нашел новое место для реализации проекта — Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН, где я работал параллельно с Пулковской обсерваторией на полставки.

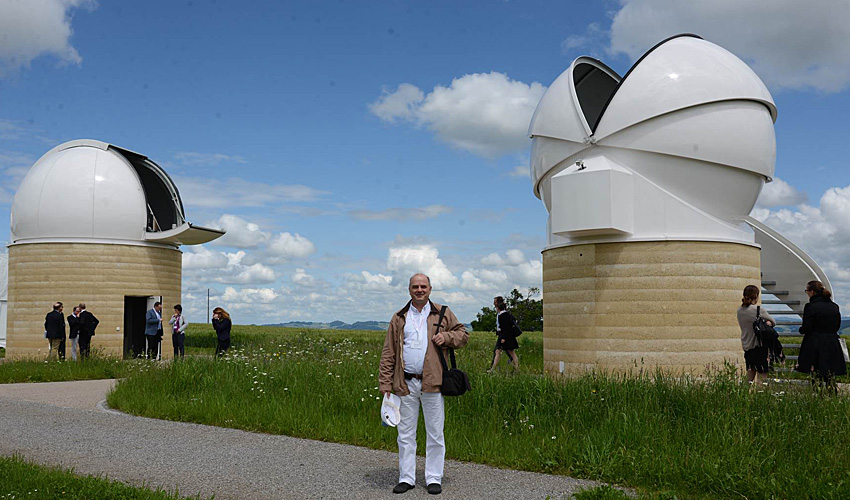

Как раз ИПМ назначили ответственным за проблематику космического мусора, и его сотрудники должны были создавать базу данных по космическим объектам. Возник вопрос: а где взять измерения для наполнения базы данных по космическому мусору? И тут я пришел со своим предложением. Я предложил сделать сеть из оптических обсерваторий. Я стал развивать сеть под новым названием — ISON, International Scientific Optical Network, Международная научная оптическая сеть.

![]() На данный момент сеть объединяет 50 телескопов с диаметром от 20 до 80 сантиметров и полем зрения от нескольких десятков угловых минут до 7 на 7 градусов. 35 телескопов —- собственные, расположены в России, Узбекистане, Грузии, Приднестровье, Монголии, Китае, Боливии, Южной Африке, Мексике, Италии, США, остальные принадлежат партнерам сети ISON

На данный момент сеть объединяет 50 телескопов с диаметром от 20 до 80 сантиметров и полем зрения от нескольких десятков угловых минут до 7 на 7 градусов. 35 телескопов —- собственные, расположены в России, Узбекистане, Грузии, Приднестровье, Монголии, Китае, Боливии, Южной Африке, Мексике, Италии, США, остальные принадлежат партнерам сети ISON

В 2013 году созданное в процессе реформы РАН Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) решило, что все подведомственные организации должны заниматься коммерциализацией научных исследований. Для этого надо было создавать малые инновационные предприятия. Сказано — сделано! И в 2015 году такое предприятие было создано при Институте прикладной математики.

В 2019 году ИПМ вышел из числа соучредителей малого инновационного предприятия, и наша сеть вышла в самостоятельное плавание.

Среди попутчиков сети ISON какое-то время был даже «Роскосмос». Тогда сеть достигла наивысшей точки своего развития, включала в себя сто телескопов. Сейчас их вдвое меньше.

— У «Роскосмоса» были запущены НИОКР «Автоматизированные системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве», так как нужно было считать опасность сближения с фрагментами космического мусора и астероидами для спутников «Роскосмоса» на высоких орбитах. Вначале коллеги собирались открыть только центры обработки и анализа информации, но мне удалась их убедить, что им тоже нужны обсерватории, которые могут наблюдать космический мусор. В результате на деньги «Роскосмоса» было сделано шесть обсерваторий и несколько отдельных телескопов. Первоначально предполагалось, что они войдут в сеть ISON. И какое-то время считалось, что они в нее входят. Но затем сменилось несколько руководителей «Роскосмоса», новое руководство решило, что госкорпорации лучше иметь самостоятельную сеть, чем сотрудничать с нашей международной неформальной сетью.

Есть и другие сети

Московский государственный университет развивает сеть роботизированных телескопов МАСТЕР (Мобильная астрономическая система телескопов-роботов), которой руководит профессор МГУ Владимир Липунов. С 2002 года в состав сети вошли девять телескопов, расположенных под Благовещенском, под Иркутском, на Урале, в Кисловодске, Крыму, Аргентине, ЮАР, Испании, Мексике (запущен в самом конце 2021 года). До 2008 года сеть развивалась при поддержке генерального директора ОАО «Московское объединение “Оптика”» Сергея Бодрова, с 2008 года получает государственную поддержку.

В ноябре 2021 года Институт астрономии РАН начал развертывание сети международных обсерваторий. Первая обсерватория открыта в Гаване, на Кубе. Здесь установлен и введен в действие 20-сантиметровый обзорный телескоп, для этой же обсерватории разрабатывается второй, метрового диаметра. Следующие точки сети намечено создать в Узбекистане и во Вьетнаме. Эта сеть строится на гранты Министерства науки и высшего образования.

Выжить без бюджетного финансирования

На данный момент сеть объединяет 50 телескопов с диаметром от 20 до 80 сантиметров и полем зрения от десятков угловых минут до 7 на 7 градусов. 35 телескопов — собственные, расположены в России, Узбекистане, Грузии, Приднестровье, Монголии, Китае, Боливии, Южной Африке, Мексике, Италии, США, остальные принадлежат партнерам сети ISON. Участники сети также получают наблюдательное время на более крупных — от 70 сантиметров до 2,6 метра в диаметре — телескопах по предварительным заявкам в режиме конкурса.

Игорь Молотов рассказал, что сеть имеет два основных источника финансирования — гранты (сейчас это европейские и китайские научные гранты на наблюдение астероидов) и разработка программного обеспечения для различных телескопов, необязательно российских. Это ПО системы управления телескопами и система планирования наблюдений.

![]() Сеть имеет два основных источника финансирования — гранты (сейчас это европейские и китайские научные гранты) и разработка программного обеспечения для различных телескопов, необязательно российских. Это ПО системы управления телескопами и система планирования наблюдений

Сеть имеет два основных источника финансирования — гранты (сейчас это европейские и китайские научные гранты) и разработка программного обеспечения для различных телескопов, необязательно российских. Это ПО системы управления телескопами и система планирования наблюдений

За все время работы сети политика дважды вмешалась в работу астрономов. «Нас попросили из США и из Италии. Но в США мы нашли партнеров, которые оплачивают работу телескопа, а исследования у нас совместные; в Италии нам просто пришлось перебазироваться из одного города в другой», — уточнил Игорь Молотов.

В числе основных научных результатов работы сети можно назвать следующие: с включением данных сети с 2010 года выпускается каталог космического мусора и искусственных спутников на высоких орбитах, с 2015 года ведется создание модели популяции космического мусора, на телескопах сети открыто около полутора тысяч астероидов, ведутся исследования гамма-всплесков, а также двойных (двойными, тройными и так далее называют астероиды, состоящие из нескольких тел, вращающихся вокруг общего центра тяжести) астероидов и астероидов с YORP-эффектом (изменение траектории в результате нагрева Солнцем), отметил Игорь Молотов. Но главным итогом работы сети он считает то, что, несмотря на все сложности, она смогла выжить и продолжает развиваться. Сеть стремится к взаимодействию со всеми российскими, бывшими советскими и совместными обсерваториями в других странах.Темы: Наука и технологии