Наноигла для сибирского овоща

Нанотрубки, подобно иглам, будут проникать в ткани растений и надежно там закрепляться. Такие удобрения не уйдут в землю во время дождя или полива. Кроме того, благодаря инновационному методу питательные вещества из наноконтейнеров будут высвобождаться медленно, с определенной скоростью.

Россия продолжает укреплять свою продовольственную безопасность. Необходимо повышать устойчивость агрохозяйственного сектора, увеличивать урожайность. Критически важным для этого становится эффективное использование микроудобрений. По словам авторов проекта, традиционные микроудобрения имеют существенные недостатки: у них низкая биодоступность питательных веществ и они быстро вымываются из почвы. Из-за этого не только снижается эффективность подкормки, но и происходит загрязнение окружающей среды.

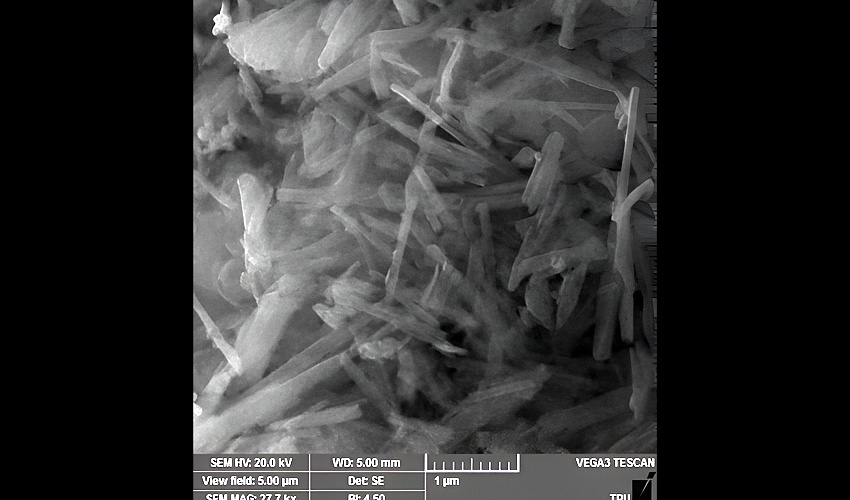

Ученые Томского политеха ставят перед собой задачу разработать такой тип удобрений, который будет отличаться низкой себестоимостью, надежным закреплением на растении, медленным высвобождением полезных веществ и экологической безопасностью. В частности, они разрабатывают технологию, которая позволит трансформировать слоистую структуру минералов в полые нанотрубки, которые, в свою очередь, станут «контейнерами» для контролируемого питания растений необходимыми компонентами.

В качестве полезных микроэлементов исследователи планируют использовать марганец, медь и молибден. Они улучшают рост растений и защищают их от бактерий и болезней. Кроме того, выбранные микроэлементы повышают устойчивость культур к изменениям климата, помогая им адаптироваться к экстремальным погодным условиям.

По замыслу авторов исследования, такие удобрения будут полезны как для промышленного сельского хозяйства, так и для частных домохозяйств. Сельхозпроизводители смогут повысить урожайность и устойчивость культур, а частные потребители оценят удобный способ внесения (опрыскивание) и экологическую безопасность продукта.

Удобрение подойдет для растений с развитой листовой системой — картофеля, томатов, огурцов, баклажанов, перцев, кабачков, тыквы, капусты и других культур с большой площадью листовой поверхности.

Макроважные микроэлементы

Основное внимание в сельском хозяйстве традиционно уделяется макроэлементам, таким как азот, фосфор и калий. Но не менее важную роль в получении высоких и качественных урожаев играют и микроэлементы — бор, железо, кобальт, марганец, медь, молибден, цинк.

Макроэлементов растениям нужно много, это строительный материал, в первую очередь для белков. Микроэлементы представляют собой химические элементы, необходимые растениям в незначительных количествах, но играющие ключевую роль в биохимических процессах. Они входят в состав ферментов, коферментов, гормонов, витаминов, участвуют в процессах дыхания, передачи генетической информации, обмена, транспорта, окисления-восстановления. Микроэлементы обеспечивают правильное развитие, регулируя ход и скорость биосинтеза органических соединений.

![]() Удобрение подойдет для растений с развитой листовой системой — картофеля, томатов, огурцов, баклажанов, перцев, кабачков, тыквы, капусты и других культур с большой площадью листовой поверхности

Удобрение подойдет для растений с развитой листовой системой — картофеля, томатов, огурцов, баклажанов, перцев, кабачков, тыквы, капусты и других культур с большой площадью листовой поверхности

Недостаток микроэлементов в почве — проблема, распространенная повсеместно. Землю истощают многолетние посадки. Кроме того, питательные вещества выносятся с урожаем, а методы механизированной обработки усугубляют ситуацию.

Чтобы восполнить недостаток микроэлементов, в сельском хозяйстве все чаще применяются микроудобрения. Эти препараты позволяют быстро восстановить баланс питательных веществ в почве.

Большинство существующих микроудобрений рассчитаны на корневую подкормку, их вносят в почву. Более эффективным считается внекорневое питание, так как через листья растения быстрее усваивают полезные элементы. В качестве внекорневой подкормки растения сейчас опрыскивают раствором микроудобрений. Однако, во-первых, этот раствор может быть смыт дождем. А во-вторых, время опрыскивания ограничено, растения более активно поглощают питание своими листовыми устьицами утром и вечером, в остальное время их удобрять нецелесообразно.

Томские ученые делают ставку на внекорневое питание, но по сравнению с опрыскиванием растворами их метод имеет значительные преимущества. Кроме того, технология, которая разрабатывается в ТПУ, основана на отечественном сырье, что соответствует стратегии продовольственной безопасности.

Питательное иглоукалывание

«Тема проекта актуальна с точки зрения глобальных вызовов — роста населения, климатических изменений и истощения почв. Традиционные микроудобрения часто неэффективны из-за быстрого вымывания элементов и низкой биодоступности, что ведет к финансовым потерям аграриев и загрязнению экосистем. Проект направлен на решение этих проблем через создание инновационных удобрений с контролируемым высвобождением питательных веществ», — рассказал «Стимулу» руководитель проектной группы, ассистент отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Прокопий Максимов.

В основе проекта лежат предыдущие исследования, в ходе которых были успешно проведены опыты с галлуазитом и цинковыми питательными компонентами. Эти исследования подтвердили перспективность использования галлуазита в качестве носителя микроэлементов, обеспечивающего их медленное и контролируемое высвобождение.

Галлуазит и каолинит — это природные глинистые минералы, которые встречаются в почве и выветренных породах. Их выбрали из-за хорошей сорбционной способности, широкого распространения, низкой себестоимости и экологической безопасности.

«Нанокомпозитные удобрения — это современные удобрения на основе глинистых минералов. Приставка “нано” отражает их крошечные размеры, а “композитные” означает, что они сочетают несколько компонентов. По сути, это природные глинистые “контейнеры”, заполненные полезными для растений элементами», — поясняет Прокопий Максимов.

Ученый рассказал о механизме действия инновационных удобрений. Благодаря химической активации глинистые минералы насыщаются питательными веществами, которые потом отдают растениям. Еще одна важная особенность — способ нанесения и прикрепления. По словам Прокопия Максимова, они наносятся на листья и крепятся “инъекционно”, подобно иглам впиваясь в листву. Это обеспечивает надежное закрепление, долгое питание и отсутствие потерь: удобрения не смываются дождем и не загрязняют землю. Учитывая метод нанесения, больше всего они подходят растениям с развитой листовой системой.

![]() Томские ученые делают ставку на внекорневое питание, но по сравнению с опрыскиванием растворами их метод имеет значительные преимущества. Кроме того, технология, которая разрабатывается в ТПУ, основана на отечественном сырье, что соответствует стратегии продовольственной безопасности

Томские ученые делают ставку на внекорневое питание, но по сравнению с опрыскиванием растворами их метод имеет значительные преимущества. Кроме того, технология, которая разрабатывается в ТПУ, основана на отечественном сырье, что соответствует стратегии продовольственной безопасности

В рамках проекта были выбраны три микроэлемента — марганец, молибден и медь. Такой выбор обусловлен тем, что недостаток этих элементов вызывает серьезные нарушения роста, снижение урожайности и повышает чувствительность растений к неблагоприятным условиям, что особенно актуально для климата Сибири.

Марганец участвует в фотосинтезе и обмене азота, активируя ферменты и способствуя синтезу хлорофилла; молибден необходим для усвоения азота, так как входит в состав ферментов, превращающих нитраты в доступные для растений формы; медь повышает устойчивость растений к грибковым заболеваниям.

После первой пробы с марганцем, медью и молибденом томские ученые планируют дальнейшие исследования с целью создания микроудобрений на основе других микроэлементов.

«Разрабатываемые нами удобрения достаточно универсальны, — рассказывает Прокопий Максимов. — Их можно использовать как отдельно, так и вместе с корневыми подкормками, если того требует ситуация. Главное достоинство наших удобрений — гибкость. Агроном сам решает, как их применять: в качестве основного способа питания или в дополнение к существующей системе. Технология позволяет и то и другое без потери эффективности».

По словам ученых ТПУ, в первую очередь необходимо определить оптимальное соотношение компонентов композитных удобрений и изучить их влияние на растения в лабораторных условиях. Первые образцы исследователи планируют получить в конце 2026 года.

Проект «Разработка инъекционных нанокомпозитных микроудобрений методом химической активации на основе минералов группы каолинита и Mn-Cu-Mo микронутриентов» поддержан грантом РНФ и рассчитан на 2025‒2026 годы.

Темы: Наука и технологии