Вера Алферова

Жорес Алферов родился в Белоруссии 15 марта 1930 года и ушел из жизни 1 марта 2019-го. Научные, культурные и академические учреждения посвятили его памяти выставки, встречи, концерты, презентации книг и фильмов. Однако есть и «нерукотворные памятники» — продолжение начатых и задуманных Алферовым дел. Среди них — Санкт-Петербургское отделение РАН, для создания которого ученый приложил огромные усилия. Оно работает уже год. Академический университет им. Ж. И. Алферова — один из самых молодых вузов в стране — дает образование высочайшего качества будущим ученым-физикам, а благодаря цепочке непрерывного образования, начинающейся с лицея, вовлекает в науку одаренных детей с 12‒14 лет.

В Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе готовится к открытию Центр современной импортозамещающей гетероструктурной электронной компонентной базы, в котором на 3500 квадратных метрах «чистых» помещений последователи Алферова будут разрабатывать и испытывать современные высокотехнологичные приборы по всем направлениям науки, которые развивал в Физтехе Жорес Алферов. И сам Физтех с его кадровым составом и техническим оснащением тоже можно считать памятником нашему выдающемуся соотечественнику. Он возглавлял институт в самые трудные пятнадцать лет его существования, с 1987-го по 2003-й, и сберег его от кадрового и приборного голода во многом благодаря личным связям и умению убеждать.

Полвека в Физтехе

Физико-техническому институту им. А. Ф. Иоффе Жорес Алферов отдал ровно полвека. Он пришел сюда 29 января 1953 года рядовым сотрудником и передал институт своим преемникам, сосредоточившись на работе в Академическом университете, в 2003 году, после пятнадцати лет директорства. В канун 95-летия Алферова в Академическом университете изучили его лабораторный журнал. Он будет впервые представлен на выставке в Академической капелле 19 марта на вечере, посвященном памяти ученого. Но и после того, как Алферов перестал быть директором Физтеха, связей с институтом он не обрывал. «Многие ученые Физико-технического института, в том числе и ваш покорный слуга, читали лекции в Академическом университете молодым ребятам — студентам, выпускникам Физико-технической школы, которые потом приходили к нам в аспирантуру, а потом уже на работу», — рассказывает директор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения РАН Сергей Иванов.

Сергей Иванов напомнил одну любимую Жоресом Алферовым историю, относящуюся к периоду, когда совсем еще молодой Алферов с первых своих шагов в Физтехе включился в работу по созданию силовой полупроводниковой электроники на основе германия для энергетической отрасли и для оборонных целей. Стажер-исследователь Алферов принимал участие в работах на подводных лодках — отлаживал схемы с германиевыми транзисторами. «Любимая его шутка того времени, которую он часто вспоминал: “Пришел морской офицер и спрашивает, чем мы тут занимаемся”. “Да вот, — отвечает Алферов, — германиевые транзисторы монтируем”. А тот и говорит: “Что же, отечественных, что ли, не нашлось?”»

![]() Он возглавлял институт в самые трудные пятнадцать лет его существования, с 1987-го по 2003-й, и сберег его от кадрового и приборного голода во многом благодаря личным связям и умению убеждать

Он возглавлял институт в самые трудные пятнадцать лет его существования, с 1987-го по 2003-й, и сберег его от кадрового и приборного голода во многом благодаря личным связям и умению убеждать

Сергей Иванов отметил, что Жорес Алферов довольно быстро нашел свое место, свою нишу, что привело его к великому открытию, перевернувшему весь наш мир, — к открытию полупроводниковых гетероструктур. «Он загорелся этой идеей. Она прорывалась тяжело, как любая новая идея. У него была группа единомышленников, человек семь. К сожалению, почти все ушли, кроме Вячеслава Михайловича Андреева, который до сих пор работает в нашем институте. Эта группа развивала свои идеи вопреки всем вопросам, сомнениям и препятствиям».

Сергей Иванов особо отметил личные качества Алферова: «Если Жорес Иванович ставил себе какую-то цель, он верил в это. Это очень важно — вера в то, что ты делаешь, которая помимо ума прибавляет человеку еще очень много, если он пытается совершить поступок, открытие. Вера в свое дело помогла Алферову объединить людей, которые своими теоретическими усилиями и работой непосредственно над технологией и создали в 1970‒1972 годах первый в мире полупроводниковый лазер, который работал при комнатной температуре, что было в новость, и в непрерывном режиме: просто пропускали ток, и лазер генерил. Это было открытие! Этим же путем шли американцы в центре IBM. Довольно много в мире было научных групп, которые этим занимались, но именно группа Алферова в Физико-техническом институте победила! Помогло качество Жореса Ивановича, которое он прививал и своим ученикам: “Если ты что-то делаешь, ты должен делать это лучше всех”, — говорил он. Под словами “лучше всех” он подразумевал лучше всех в мире. Это чувство, этот нерв остался в его учениках».

Сергей Иванов познакомился c Жоресом Алферовым в 1977 году, когда учился в десятом классе физико-математической школы номер 239. Ученый поразил юношу своей целеустремленностью, мечтательностью, уверенностью в том, что он делает. Иванов рассказал, что на кафедру оптоэлектроники, которую Алферов организовал в ЛЭТИ, «народ шел работать с Алферовым». И Сергей Иванов не был исключением. «Когда после окончания вуза я попал в лабораторию Физтеха во главе с Жоресом Ивановичем, он определил меня в группу, которая занималась современными полупроводниковыми технологиями. И на данный момент эти технологии остаются современными. Эта конкретная технология называлась молекулярно-пучковой эпитаксией. Интересно, что с помощью этой технологии, которую изобрели американцы в конце 70-х годов, а в Физтехе необходимое для работы над ней оборудование появилось благодаря усилиям Жореса Ивановича, нам удалось американским же оборудованием американцев победить! Как это нередко у нас бывает, догнать и перегнать и получить лазеры, которые на несколько лет опередили то, что потом создавалось и в США. И в этом была заслуга Жореса Ивановича, тех действий, которые он предпринял, чтобы она реализовалась. Помимо воли и необходимого оборудования он смог организовать подготовку молодых ученых и привлечь практически все ведущие силы экспериментаторов и технологов, которые в то время были в Физико-техническом институте», — вспоминает Сергей Иванов. По его словам, при Жоресе Алферове в институте было создано еще очень много приборов, которые до сих пор остаются на мировом уровне.

![]() «Пришел морской офицер и спрашивает, чем мы тут занимаемся. “Да вот, — отвечает Алферов, — германиевые транзисторы монтируем”. А тот и говорит: “Что же, отечественных, что ли, не нашлось?”»

«Пришел морской офицер и спрашивает, чем мы тут занимаемся. “Да вот, — отвечает Алферов, — германиевые транзисторы монтируем”. А тот и говорит: “Что же, отечественных, что ли, не нашлось?”»

Сергей Иванов отметил системность подхода Алферова к развитию института. «Главное, что он создал для Физтеха, — сектор преобразовал в лабораторию, потом лаборатория разрослась в отдел, отдел потом вырос в Центр физики нано- и гетероструктур. Это 14 базовых лабораторий, которые занимаются полупроводниковой фотоникой, оптоэлектроникой, силовой фотоникой и делают это, насколько я могу судить, на высоком уровне, не отставая от ведущих центров мира, а в чем-то и опережая их. Следуя традициям, которые ввел Жорес Иванович, мы организовали, используя идею, предложенную Минобрнауки, молодежные лаборатории. У нас шесть молодежных лабораторий в области электроники, микроэлектроники, энергетики, которые тоже работают в рамках Центра физики нано- и гетероструктур. Там молодые ребята под руководством более опытных коллег решают конкретные задачи не только фундаментального характера, но и связанные с непосредственной разработкой и внедрением современных полупроводниковых приборов на предприятиях индустриальных партнеров. Среди них Томский завод полупроводниковых приборов, новгородский завод «Планета», московская фирма «Полюс» и так далее».

Физтех развернул строительство НИОКР-центра в Шувалово. «Там у нас будет три с половиной тысячи квадратных метров “чистых” помещений. НИОКР-центр будет называться Центром современной импортозамещающей гетероструктурной электронной компонентной базы», — рассказал Сергей Иванов. «Чистыми» называются помещения, в которых нет пыли. «Пыли нет настолько, что если вы будете держать зеркало и смотреть, как на него садятся пылинки, то вам это придется делать довольно долго, чтобы дождаться, пока первая пылинка на него не сядет. Это нужно как раз для полупроводникового производства. Центр довольно серьезно финансируется Минпромторгом и Минобрнауки. Задачи центра — разработать и создать восемь технологических маршрутов по всем направлениям полупроводниковой фотоники — различного типа лазеры, солнечные батареи, фотоприемники, гетероструктуры. Там будет все — от роста кристаллов до конкретных приборов, матриц, чипов», — поделился директор Физтеха. Центр будет открыт в конце этого года либо в начале следующего.

Применяется везде

Как рассказал Сергей Иванов, разработки Центра будут применяться «если говорить коротко — везде». «Если чуть подробнее, то во всех мощных линиях связи, например волоконно-оптических, используются полупроводниковые лазеры, полупроводниковые усилители и фотоприемники. Это нужно, чтобы то, что мы говорим в микрофон, преобразовывалось из акустического сигнала в электрический, затем преобразовывалось с помощью полупроводникового лазера в оптический сигнал, передавалось по волокну, а на конце стоит фотоприемник. Он снова преобразует оптический сигнал в электрический, и уже он попадает на наши телевизионные экраны и в нашу телефонную трубку».

![]() «Интересно, что с помощью этой технологии, которую изобрели американцы в конце 70-х годов, а в Физтехе необходимое для работы над ней оборудование появилось благодаря усилиям Жореса Ивановича, нам удалось американским же оборудованием американцев победить!»

«Интересно, что с помощью этой технологии, которую изобрели американцы в конце 70-х годов, а в Физтехе необходимое для работы над ней оборудование появилось благодаря усилиям Жореса Ивановича, нам удалось американским же оборудованием американцев победить!»

Сергей Иванов также напомнил, что полупроводниковая оптоэлектроника лежит и в основе солнечных батарей — это фотоприемники, фотопреобразователи, которые преобразуют энергию Солнца в электрическую. Упомянул и об огромном количестве медицинских терапевтических лазеров, с которыми многие регулярно сталкиваются в косметических кабинетах и в центрах коррекции зрения. Разработки Центра нужны для систем синхронизации времени, для смартфонов. И в основе всего — открытия Жореса Ивановича Алферова. «Мы считаем, что наш вклад в увековечение имени Жореса Ивановича как отца-основателя полупроводниковой гетероструктурной тематики — это создание и запуск этого центра, который действительно будет доводить разработки лабораторий института до промышленного внедрения», — сказал директор Физтеха.

Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Белоруссии, в городе Витебске.

1947 г. — окончил с золотой медалью среднюю школу № 42 в Минске, поступил в Белорусский политехнический институт.

1948 г. — поступил в Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина), окончил вуз в 1952 г.

1953 г. — принят в Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе на должность младшего научного сотрудника.

1961 г. — защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

1963 г. — получил первый патент в области гетеропереходов.

1970 г. — защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.

1972 г. — создал базовую кафедру оптоэлектроники в ЛЭТИ, через год ее возглавил.

1979 г. — избран действительным членом Академии наук СССР.

1987‒2003 гг. — директор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе.

1990‒1991 гг. — вице-президент АН СССР, председатель Президиума Ленинградского научного центра.

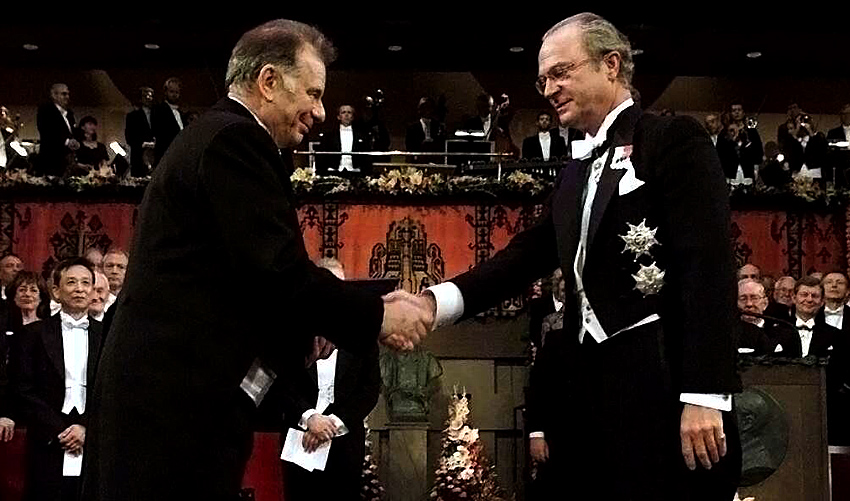

2000 г. — удостоен Нобелевской премии по физике совместно с американскими учеными Г. Кремером и Д. Килби за создание основ современных информационных технологий.

2002 г. — инициировал учреждение премии «Глобальная энергия».

2002 г. — ректор Академического университета.

2010 г. — сопредседатель Консультативного научного совета фонда «Сколково».

1 марта 2019 года скончался от сердечно-легочной недостаточности в Санкт-Петербурге.

Темы: Наука и технологии