Пешка, ставшая ферзем

Двенадцатого января 1942 года из Казани в Москву вылетели два недавно построенных на местном авиазаводе пикирующих бомбардировщика Пе-2. В задней кабине машины под номером 14–11 находился авиаконструктор Владимир Петляков, спешивший на совещание к наркому авиапромышленности СССР Алексею Шахурину. Нужно было срочно обсудить меры по доработке Пе-2 и ситуацию на заводе-изготовителе.

Однако до Москвы Петляков не долетел. Через полчаса полета у его самолета внезапно загорелся левый двигатель, экипаж попытался посадить машину, но не сумел. Самолет рухнул на землю в Горьковской области. Летчик, штурман, радист и авиаконструктор погибли.

Во время панихиды наставник, а потом и принципиальный конкурент Петлякова железный Андрей Туполев не смог сдержать эмоций: «Володька, что же ты наделал!».

Моноплан из кольчугалюминия

Владимир Петляков родился 15 (27) июня 1891 года в селе Самбек под Таганрогом. Интерес к технике проявился у него с детских лет, в 1902 году он поступил в первое на Юге России Таганрогское среднее техническое училище.

В 1910 году будущий авиаконструктор подал документы в кузницу инженерных кадров тогда еще Российской империи — Императорское Московское техническое училище (ИМТУ). Поступил со второго раза, через год, а закончить сумел лишь в 1922 году: чтобы помочь семье, надолго прерывал учебу. Дипломный проект защитил с отличием по теме «Легкий одноместный спортивный самолет». Владимир взял за основу конструкцию моноплана и использовал в изделии металлические элементы. Это было в тренде авиационных новаций тех лет.

Двадцатые годы XX столетия — это время крупного сдвига в авиастроении, связанного с переходом от бипланов к монопланам и использованию металлических сплавов для постройки самолетов.

Биплан — это самолет с двумя парами крыльев. Двигатели на заре самолетостроения были еще слишком слабыми, поэтому, чтобы увеличить подъемную силу, расширяли площадь крыла, добавляя вторую пару крыльев. Такая схема обеспечивала хорошую устойчивость и маневренность, но из-за сильного лобового сопротивления снижала скорость самолета и увеличивала расход горючего.

![]() Двадцатые годы XX столетия — это время крупного сдвига в авиастроении, связанного с переходом от бипланов к монопланам и использованию металлических сплавов для постройки самолетов

Двадцатые годы XX столетия — это время крупного сдвига в авиастроении, связанного с переходом от бипланов к монопланам и использованию металлических сплавов для постройки самолетов

Однако бурное развитие пассажирской и истребительной авиации, начавшееся после Первой мировой войны, потребовало наличия самолетов, обладающих большой скоростью. В итоге начали появляться монопланы — машины с одной парой крыльев: это снижало маневренность, но увеличивало скорость и сокращало расход горючего.

Поменялся и материал: бипланы строили в основном из древесины, что делало их тяжелыми и, как следствие, снижало аэродинамические характеристики. Поэтому конструкторы искали новые материалы, способные облегчить вес самолета.

Первопроходцем в использовании металлических сплавов в отечественном самолетостроении был Андрей Николаевич Туполев, развернувший активную деятельность в созданном в декабре 1918 года пионером отечественного воздухоплавания Николаем Егоровичем Жуковским Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

Туполев предложил использовать кольчугалюминий — сплав алюминия с добавками никеля, меди и марганца (чистый алюминий был неприемлемо хрупок). Название сплаву дал поселок Кольчугино во Владимирской области, где на заводе по обработке цветных металлов в 1922 году были впервые получены образцы этого сплава.

Мы шли по стопам немцев, сделавших в 1917 году цельнометаллический моноплан «Юнкерс» J-7. В ЦАГИ был доставлен фюзеляж и детали трофейного «Юнкерса», сделанного из неизвестного нам дюралюминия, который был подвергнут детальному химическому и металлографическому исследованию. В результате был разработан и реализован в промышленном масштабе выпуск сплава оригинальной рецептуры: кольчугалюминий отличался от немецкого дюраля присутствием никеля и другим соотношением меди и марганца.

Чтобы доказать перспективность применения металла, руководство ЦАГИ взяло оборонный заказ на изготовление аэросаней и глиссеров — легких быстроходных судов. Именно в этот момент в конструкторскую группу Андрея Туполева попадает Владимир Петляков.

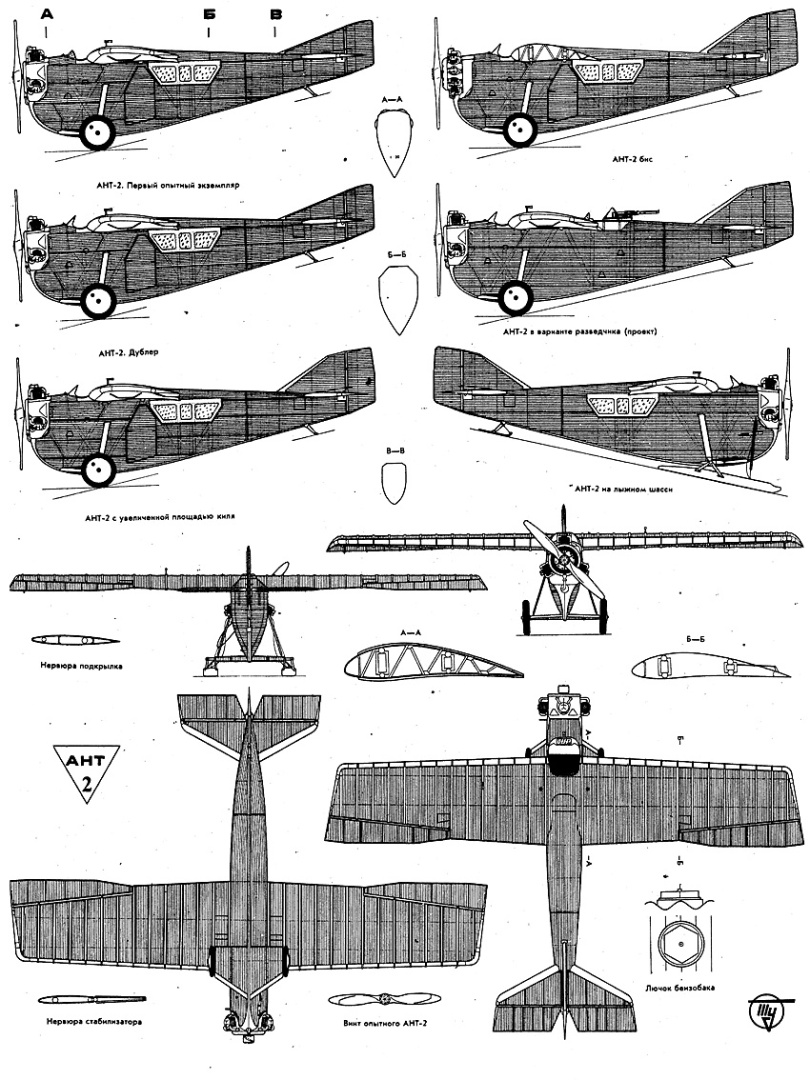

Основываясь на опыте постройки аэросаней и глиссера, Туполев в 1923 году построил первый небольшой спортивный самолет. По предложению Петлякова машину назвали АНТ — «Андрей Николаевич Туполев», АНТ-1. Хвостовое оперение и отдельные элементы планера со свободнонесущим крылом впервые были спроектированы из металла. Самолет управлялся одним человеком, имел скорость 125 км/ч, максимальную дальность полета 540 км, потолок — 600 м. Именно с АНТ-1 и началось поколение знаменитых туполевских монопланов.

Метод Петлякова

В 1925 году Петлякова переводят в бригаду крыла — конструкторское подразделение, которое проектирует крылья самолетов. Монопланная конструкция увеличивает удельную нагрузку на крыло, и понадобились специальные методы расчетов прочностных характеристик крыла. Оригинальный метод расчета многолонжеронного металлического свободнонесущего крыла был разработан Петляковым и впоследствии назван его именем. Метод Петлякова был впервые использован при проектировании крыльев самолета АНТ-2.

Были у Владимира Михайловича и технологические находки. Петляков разработал метод клепки трубчатой конструкции крыла с помощью им же разработанного инерционного молотка. «В 1932 году директор завода “Юнкерс” признался, что с целью сокращения рабочей силы его завод перешел на производство клепки по методу Петлякова», — вспоминал авиаконструктор Александр Путилов.

Ватман, пропитанный шеллаком

В начале 1930-х годов в СССР начинается создание серии тяжелых бомбардировщиков. Советская военная доктрина того времени носила наступательный характер: любая войсковая операция должна была начинаться с работы бомбардировочной авиации по расположению врага, коммуникациям и военным объектам противника.

В 1928 году Владимир Петляков включается в работу над такими машинами. Первым советским тяжелым бомбардировщиком стал ТБ-1 — первый в мире серийный двухмоторный цельнометаллический бомбардировщик. В 1929 году на нем был осуществлен исторический перелет по маршруту Москва — Дальний Восток — Тихий океан — Нью-Йорк.

Для тяжелого бомбардировщика ТБ-3 Петляков разработал конструкцию топливных баков, изготовленных из листового дюралюминия с прокладками из ватмана, пропитанного особо стойким покрытием — шеллаком. Эта конструкция использовалась в советских самолетах несколько десятилетий. Кроме того, ТБ-3 планировалось использовать в качестве летающих авиаматок — носителей истребителей. Это позволяло значительно увеличить радиус действия последних. В августе‒сентябре 1941 года с помощью авиаматок наносились удары по тылам противника. Так, 10 августа 1941 года несколько И-16, отцепившись от трех ТБ-3, бомбами ФАБ-250 уничтожили стратегически важный Чернаводский мост, располагавшийся в 60 км западнее румынской Констанцы.

Великолепные гиганты

Петляков занимался не только бомбардировщиками. Он внес свой вклад в создание самого большого пассажирского и по совместительству агитационного самолета тех времен — гиганта АНТ-20, больше известного как «Максим Горький». «Максим Горький» стал сгустком самых передовых технологий того времени. На его борту могли разместиться 70 пассажиров. Внутри него были расположены киноустановка, фотолаборатория, телефонная станция, библиотека, типография, пневматическая почта, а также кровати для отдыха.

![]() Оригинальный метод расчета многолонжеронного металлического свободнонесущего крыла был разработан Петляковым и впоследствии назван его именем. Метод Петлякова был впервые использован при проектировании крыльев самолета АНТ-2

Оригинальный метод расчета многолонжеронного металлического свободнонесущего крыла был разработан Петляковым и впоследствии назван его именем. Метод Петлякова был впервые использован при проектировании крыльев самолета АНТ-2

Для АНТ-20 Петляков создал крыло-цистерну с большим удлинением: в крыльях машины нужно было поместить большое количество горючего, необходимого для осуществления дальнего полета.

Кроме того, самолет был оснащен электродистанционной системой управления, автопилот и навигационное оборудование, которое позволяло летать в любое время суток. В 1934 году на АНТ-20 были установлены два мировых рекорда — подъем грузов массой 10 и 15 тонн на высоту пять километров.

Судьба гиганта оказалась трагической: он разбился во время демонстрационного полета в Москве 18 мая 1935 года.

Петляков принимал участие в проектировании крыльев другого рекордсмена — АНТ-25. Особенностью этого самолета стало очень большое удлинение крыла — 13,1 м, что в два с половиной раза превышало длину фюзеляжа. На этой машине экипаж под командованием Валерия Чкалова в июне 1937 года совершил исторический беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — Ванкувер.

На Берлин!

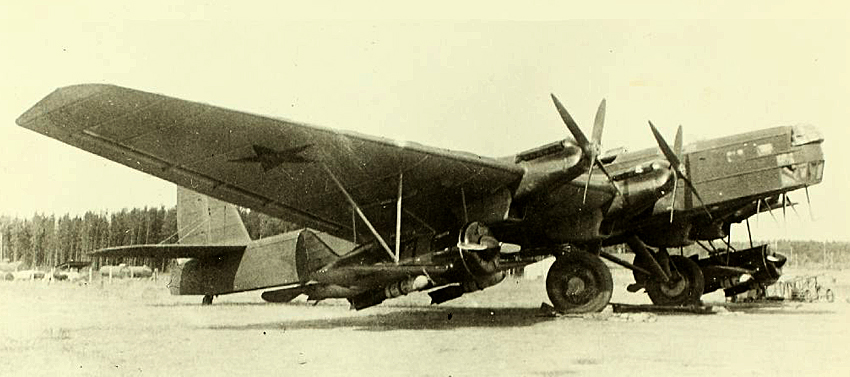

Летом 1936 года Петляков начал работу над четырехмоторным бомбардировщиком ТБ-7, переименованным после гибели конструктора в Пе-8. Экипаж самолета состоял из одиннадцати человек, максимальная скорость — 450 км/ч, высота полета — 11 000 м, дальность — 3600 км, максимальная бомбовая нагрузка — до пяти тонн.

В Великую Отечественную войну Пе-8 стал основным самолетом Дальнебомбардировочной авиации Главного командования Красной Армии. В июне 1941 года «пешки» наносили удары по скоплениям немецких войск на государственной границе СССР, потом по целям на территории Польши и Румынии, в августе‒сентябре 1941 года впервые бомбили столицу Третьего Рейха — Берлин, а в феврале 1944-го приняли участие в налетах на Хельсинки.

Всего за годы войны они сбросили на противника более пяти миллионов тонн бомб. Интересно и то, что из всех советских бомбардировщиков того времени только Пе-8 мог нести ФАБ-5000 — тяжелую пятитонную авиабомбу.

Самолет был задействован не только на военных, но и на дипломатических фронтах. В мае 1942 года на Пе-8 на переговоры с союзниками об открытии второго фронта в Великобританию и Исландию летала советская делегация во главе с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым.

Основной бомбардировщик войны

В ноябре 1937 года Туполев и Петляков были арестованы по обвинению во вредительстве. Полгода Петляков провел в Бутырской тюрьме, затем был переведен в созданное по приказу Лаврентия Берии ЦКБ-29 НКВД, известное как «туполевская шарашка»

Летом 1938 года Петлякову поручили разработку высотного истребителя, получившего название ВИ-100, или «сотка». Эта машина должна была сопровождать бомбардировщики дальнего действия ТБ-7. Весной 1940 года «сотка» прошла испытания в НИИ ВВС, летчикам все понравилось, в результате чего было решено построить опытную серию.

Но спустя некоторое время приоритеты поменялись. К тому времени действующий фронтовой скоростной бомбардировщик СБ сильно устарел, что наглядно показали конфликты в Испании, на Дальнем Востоке и Финляндии. Поэтому возникла необходимость в новом бомбардировщике, который превосходил бы СБ по всем показателям, в особенности по скорости и точности бомбометания в пикировании.

В итоге было принято решение переделать «сотку» в пикирующий бомбардировщик, что и было незамедлительно сделано. Серийное производство Пе-2 началось в январе 1941 года. Экипаж самолета состоял из трех человек, максимальная скорость на высоте — 540 км/ч, дальность полета — 1200 км, высота — 8800 м, боевая нагрузка — 500‒1000 кг. 14 марта 1941 года за работу над бомбардировщиком Владимир Петляков получил Сталинскую премию первой степени.

![]() Для АНТ-20 Петляков создал крыло-цистерну с большим удлинением: в крыльях машины нужно было поместить большое количество горючего, необходимого для осуществления дальнего полета

Для АНТ-20 Петляков создал крыло-цистерну с большим удлинением: в крыльях машины нужно было поместить большое количество горючего, необходимого для осуществления дальнего полета

Самым серьезным конкурентом Пе-2 стал один из самых известных немецких бомбардировщиков Второй мировой войны Ju 88А-4. Пе-2 превосходил его по скорости и высоте, но уступал по дальности полета и максимальной бомбовой нагрузке.

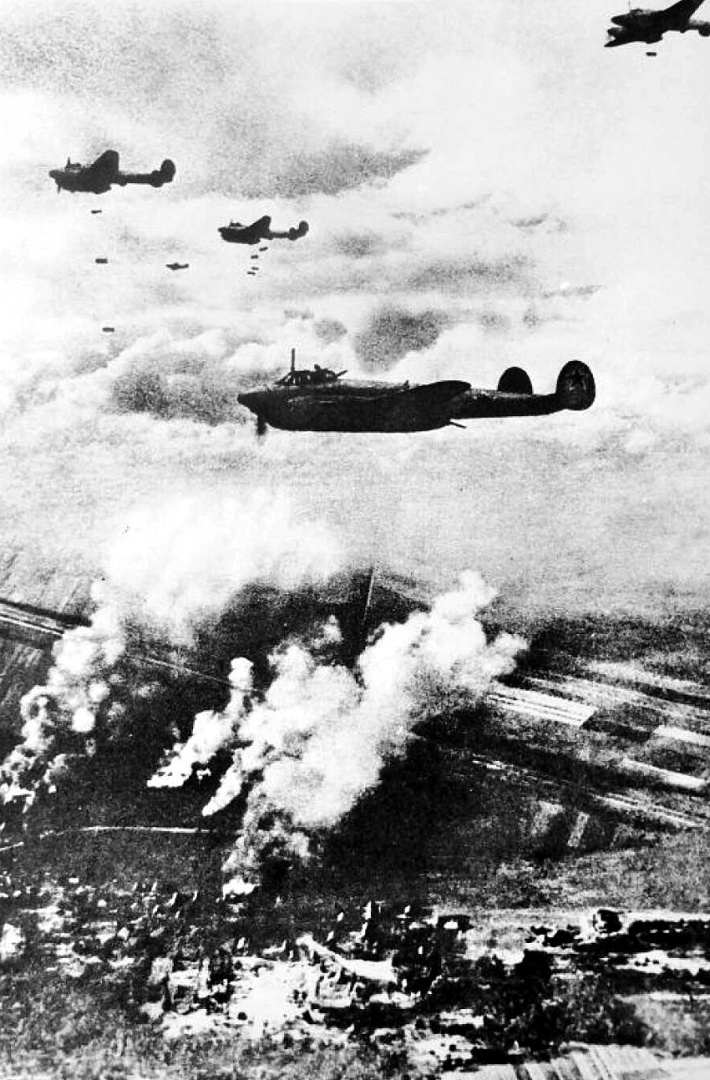

Пе-2 показал себя с хорошей стороны уже с самого начала войны. В отличие от всех остальных советских бомбардировщиков того времени Пе-2 благодаря высокой скорости мог взлететь днем, нанести удар и уйти, не требуя при этом прикрытия истребителей.

Позднее, когда ВВС Красной Армии стали обладать достаточным количеством этих машин, у советских летчиков появилась возможность применять самые разнообразные тактические приемы.

Например, летчик Иван Полбин, придумал так называемую вертушку Полбина — летящие друг за другом «пешки» образовывали над целью наклоненный к плоскости горизонта круг. В нем первый самолет сбрасывал бомбы, второй готовился к сбросу, третий заходил на цель, а остальные прикрывали впереди идущего, тоже готовясь нанести удар. Благодаря этому достигалась безопасность «пешек», а также точность и эффективность бомбометания.

Одним из многочисленных примеров массированного применения Пе-2 стало 5 июля 1943 года. Тогда около 150 пикирующих бомбардировщиков 241-й бомбардировочной авиадивизии осуществили мощные удары по позициям немцев на северном фасе Курской дуги, нанеся им серьезный урон.

Всего за время войны советская авиационная промышленность произвела 11 427 пикирующих бомбардировщиков Пе-2. Широкую популярность самолет получил в 1967 году, когда на экраны вышла картина «Хроника пикирующего бомбардировщика», рассказывающая про фронтовые будни пилотов Пе-2.

Схватка с учителем

В конце 1930-х годов группа конструкторов под руководством Андрея Туполева получила задание создать скоростной бомбардировщик, способный днем и ночью, а также в тяжелых погодных условиях лететь со скоростью истребителя. Самолет получил рабочее обозначение «103», впоследствии Ту-2.

Ту-2 превосходил Пе-2 по практической дальности (2200 против 1200 км) и бомбовой нагрузке (3000 против 1000 кг).

В январе 1941 года на казанском авиазаводе № 22 началось серийное производство Пе-2. Ту-2 в это время только совершил свой первый испытательный полет.

![]() Владимир Михайлович решил лететь на только что собранном Пе-2. Это было очень опасно, поскольку неоднократно поступали сигналы, что сборка машин на заводе производится с ненадлежащим качеством, но Петляков был уверен в своем самолете

Владимир Михайлович решил лететь на только что собранном Пе-2. Это было очень опасно, поскольку неоднократно поступали сигналы, что сборка машин на заводе производится с ненадлежащим качеством, но Петляков был уверен в своем самолете

Далее события стали развиваться не в пользу Петлякова. В конце 1941 года Туполев написал письмо наркому авиационной промышленности СССР Алексею Шахурину, в котором, указывая на летно-технические характеристики Ту-2, утверждал, что его самолет лучше, чем Пе-2. Хотя Ту-2 не прошел тогда еще ни заводских, ни государственных испытаний, не был подписан акт о приемке, в то время как машина Петлякова уже летала. Тем не менее 6 января 1942 года Шахурин подписал приказ «О подготовке серийного производства самолета “103” на заводе № 22 в г. Казани».

Чтобы спасти свое детище, Петляков обратился к Шахурину с просьбой о встрече. Тот дал добро, и Петляков заторопился в Москву.

Первоначально полет должен был происходить на «Дугласе» директора завода, но тот уже был занят. Тогда Владимир Михайлович решил лететь на только что собранном Пе-2. Это было очень опасно, поскольку неоднократно поступали сигналы, что сборка машин на заводе производится с ненадлежащим качеством, но Петляков был уверен в своем самолете. Не взял он и парашют, хотя многие рекомендовали ему сделать это.

После гибели конструктора Пе-2 продолжал летать и воевать, постоянно совершенствуясь. По подсчетам известного историка авиации Вадима Шаврова, до 1945 года самолет прошел 22 модификации: на его базе создавались скоростные истребители, дальние бомбардировщики, штурмовики, торпедоносцы, появилась даже машина для разрезания тросов аэростатов заграждения.Темы: Инновации