Правда о недрах в рассеянном свете

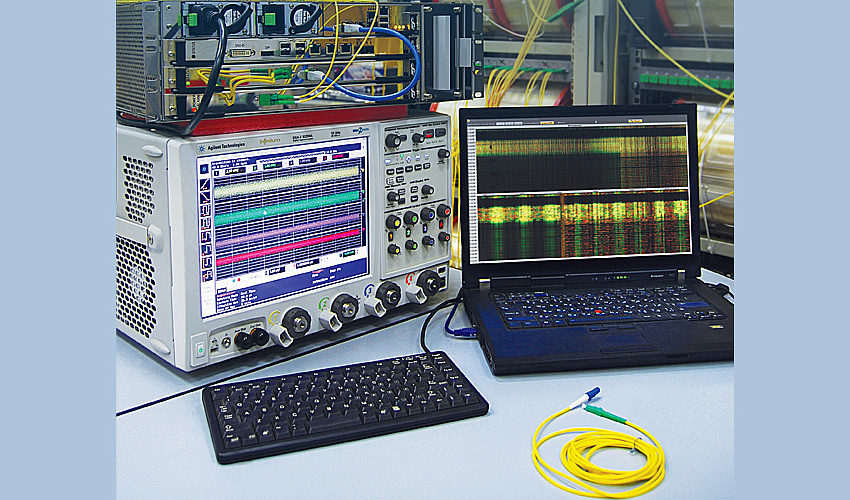

Ключевое оборудование — программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Дунай» производства компании «Т8 Сенсор». Этим летом инженеры компании проводили совместные испытания с Национальным исследовательским Томским политехническим университетом (ТПУ). Была поставлена задача сопоставить данные, записанные с помощью средств классической сейсморазведки и с применением оптоволоконных систем на базе технологии DAS с использованием ПАК «Дунай».

А в сентябре состоялись испытания со специалистами МГУ им. М. В. Ломоносова — на научно-учебном полигоне геологического факультета в деревне Александровка Калужской области.

Проводилось вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) с помощью технологии DAS в малоглубинной обсаженной скважине, а также наземный эксперимент, в ходе которого волокно было уложено в траншею. Особенностью обеих съемок являлась регистрация сигнала с использованием кабелей различной конфигурации (прямое и витое) и приемных устройств компании «Т8 Сенсор» — ПАК «Дунай» и находящейся сейчас в разработке системы «Агидель». Наземный эксперимент также сопровождался съемкой на вертикальные и горизонтальные (направленные вдоль волокна) средства классической сейсморазведки — геофоны.

«Т8 Сенсор» проводит большой объем исследовательских работ в этом направлении, в нынешнем году также состоялись совместные испытания с компанией «Газпром нефть» и ОАО «РЖД».

Предварительные данные испытаний показывают, что специалисты компании готовы к использованию технологии DAS для решения практических задач геологоразведки.

Распознать волну колебаний

Сейсморазведка — один из способов изучения строения недр. Для задач нефтегазодобывающей отрасли речь идет в первую очередь о поиске и разведке месторождений нефти и газа, определении различных параметров месторождения. Это очень важно знать, например, для того, чтобы пробурить скважину в правильном месте, не попасть в воду или в толщу пород.

Необходимо также смотреть, как происходит движение флюида (термин для обозначения перемещающихся в земной коре углеводородных и других газов, нефти, воды). На месторождениях со временем происходят перетоки нефти и воды. Технология позволяет повторно выполнять работы, чтобы оценить, куда произошло смещение.

Классическая сейсморазведка берет начало в 20‒30-х годах прошлого века. Ее базовые принципы не меняются, движется она только в сторону усовершенствования, внедрения последних технологических новшеств.

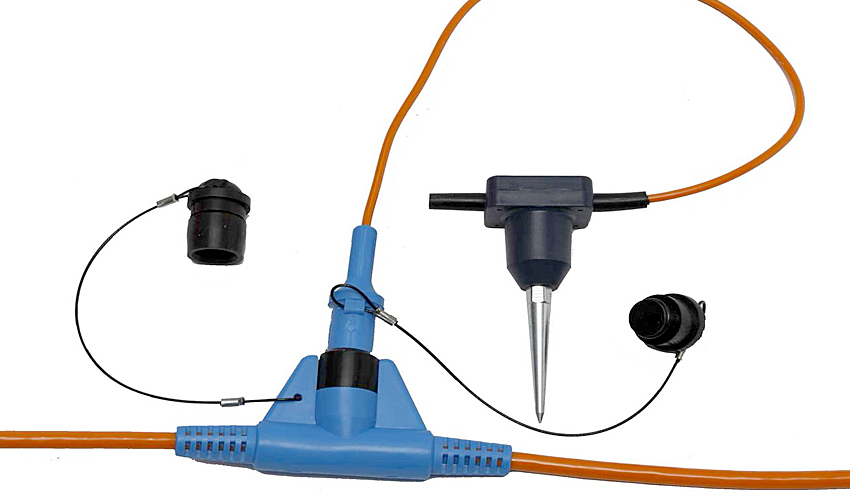

«Сами датчики представляют собой устройства в виде морковки, они втыкаются в землю, соединяются между собой кабелем, — рассказал “Стимулу” инженер по обработке и анализу данных компании “Т8 Сенсор” Георгий Ашкар. — Получается такая полноценная морковка с хвостиком, который подключается к кабелю, к так называемой косе, для передачи данных. И все это уже подключается к сейсмостанции. Техническое название этих морковок — геофоны: это катушки с магнитом, электродинамические приемники звуковых волн, распространяющихся в верхних слоях земной коры. Геофон втыкается в землю, у него на конце есть шпилька длиной несколько сантиметров для улучшения контакта со средой. В процессе вибрации датчика возникает разность потенциалов, и можно сказать, что геофон пишет собственные колебания, которые ему передаются от земли».

![]() При воздействии на кабель, например, сейсмической волны его механические свойства меняются и специалисты регистрируют пропорциональное изменение оптической разности фаз в данной точке пространства

При воздействии на кабель, например, сейсмической волны его механические свойства меняются и специалисты регистрируют пропорциональное изменение оптической разности фаз в данной точке пространства

Технология DAS основывается на принципе когерентного рассеяния света (рэлеевское рассеяние). При воздействии на кабель, например, сейсмической волны его механические свойства меняются и специалисты регистрируют пропорциональное изменение оптической разности фаз в данной точке пространства.

Оптоволокно обычно укладывают с помощью трактора в траншеи на глубину 50‒70 сантиметров. Можно использовать стандартный кабель, который подключается к домашним роутерам. Он идет не целым куском, к примеру 50-километровым, — в зависимости от производителя отрезки могут быть длиной 2,5 километра, 5 километров, и куски кабеля необходимо сваривать между собой.

«Мы накладываем на месторождение некий трафарет, как из тетради в клетку, это и есть наша сетка наблюдений, — поясняет Георгий Ашкар. — Размер квадрата может меняться в зависимости от сложности структуры месторождения или решаемых задач, длина стороны может варьироваться от 200 до 500 метров. Здесь используется программно-аппаратное разделение на конкретные точечные датчики, к волокну мы больше ничего не подключаем. Мы берем данные с оптоволокна с нужным нам шагом по пространству. Как эти данные получают? У нас есть прибор, программно-аппаратный комплекс “Дунай”, один на всю сеть, который посылает световой импульс и потом в постоянном режиме получает обратно рассеянный свет».

К примеру, если к прибору подключено оптоволокно длиной 10 километров, то данные, которые пришли с 500 метров, приемник получит раньше, чем данные с расстояния 10 километров. Это рассчитывается по определенной формуле, и специалисты понимают, с какого места пришли данные. Точное расстояние определяют по времени задержки сигнала.

«Для простоты можно взять случай, когда у нас одна линия наблюдения. Тогда в результате получается двумерный массив данных. По оси X — пространство, по оси Y — время. Опрос идет в непрерывном режиме. Данные каждого точечного датчика мы записываем по времени. Есть определенное время длительности записи. Мы можем писать и одну секунду, и 20 секунд, и минуту, и целый день. А если у нас сетка, то этих линий просто много», — говорит Георгий Ашкар.

Специалисты компании «Т8 Сенсор» ведут исследовательские работы еще по одному направлению — закладывают в скважины волоконный кабель и проводят мониторинг. Можно, к примеру, оценить выработку запасов или выполнить шумометрию в скважине.

Как послать сигнал

Сама сейсморазведка выполняется одинаково — с помощью как классической сейсмостанции, так и распределенного акустического сенсора. Есть линия приема — либо геофоны, либо оптическое волокно. И есть источник возбуждения сейсмического сигнала, необходимый для проведения измерений, например 30‒40-тонные машины, которые бьют по поверхности.

«Это может быть не только специальная машина, а, например, взрыв, — рассказывает Георгий Ашкар. — В неглубокую скважину закладывается заряд, происходит взрыв, идет импульс, волна проникает в глубь Земли. Где-то в недрах есть разделение между породами. К примеру, рыхлые породы сменяются более твердыми, или, допустим, порода, вмещающая нефть, и то, что ее окружает. Границы раздела находятся на разной глубине: 500 метров, километр, два километра. Соответственно, волна доходит до раздела границ, к примеру на 500 метрах, отражается и приходит на приемник. И специалисты определяют время прихода отраженной волны, а затем рассчитывают глубину».

Геофон или волокно?

Сейсморазведка с применением геофонов сейчас основной метод разведки месторождений по всему миру. По чувствительности и динамическому диапазону датчиков электродинамические сейсмоприемники пока превосходят оптоволоконные системы.

«Если говорить о площадных работах, не думаю, что оптоволоконные системы в ближайшем будущем смогут значительно потеснить классические датчики. Тут я вижу два ограничения. Во-первых, закапывание кабеля — это более трудоемкая работа, чем установка геофонов, и даже с использованием механизации эти работы будут дольше и дороже. Во-вторых, пока отсутствует методика обработки данных, полученных с датчиков DAS, на ее разработку, апробацию и обоснования также потребуется время», — рассказал «Стимулу» руководитель отделения нефтегазового дела ТПУ, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Алексей Лукин. Он участвовал в совместных испытаниях Т8 и ТПУ и имел возможность сравнить две технологии.

К недостаткам оптоволоконного метода можно также отнести то, что решение каждой задачи требует индивидуального подхода, так как большое количество характеристик варьируется: и частота зондирования будет меняться в зависимости от задачи, и тип кабеля, и топология волокна (способ укладки). Разработать универсальное решение достаточно проблематично.

В рамках технологии DAS приходится оперировать большим количеством данных. С одной стороны, это достоинство, а с другой — недостаток. Из-за того что «точечные» датчики на волокне располагаются с шагом 1,6 метра и опрашивающее устройство может обеспечивать высокую частоту (более 20 кГц), наборы данных одного исследования исчисляются десятками и сотнями гигабайт, в то время как классические инструменты выдают объемы в диапазоне от десятков до сотен мегабайт.

Что касается ограничений классической сейсморазведки, то самое большое из них связано с так называемыми 4D-исследованиями, системно-разведочными изысканиями, когда спустя какое-то время — год, пять, десять лет — производятся работы на одном и том же месте. То есть необходимо приехать и все геофоны расставить ровно в тех же местах. Но с абсолютной точностью это сделать невозможно. Для таких работ лучше всего подходит технология DAS.

![]() К недостаткам оптоволоконного метода можно также отнести то, что решение каждой задачи требует индивидуального подхода, так как большое количество характеристик варьируется: и частота зондирования будет меняться в зависимости от задачи, и тип кабеля, и топология волокна (способ укладки)

К недостаткам оптоволоконного метода можно также отнести то, что решение каждой задачи требует индивидуального подхода, так как большое количество характеристик варьируется: и частота зондирования будет меняться в зависимости от задачи, и тип кабеля, и топология волокна (способ укладки)

«В сравнении с классической сейсмикой первое развертывание системы будет дольше, потому что коса просто раскидывается по поверхности, с нужным шагом втыкаются морковки, и все, система установлена, а оптоволоконный кабель нужно закапывать. Но когда мы говорим о повторной разведке, то как такового повторного развертывания вообще нет. Чем больше повторных выездов в рамках 4D-работ, тем дешевле получаются сами работы, себестоимость их постоянно снижается», — отметил Георгий Ашкар.

У оптоволоконных технологий есть значительное преимущество при съемке скважинных данных. В классическом вертикальном сейсмическом профилировании прибор опускается на одну глубину, производится возбуждение сигнала, например взрыв, и записываются данные, потом его опускают на другую глубину, еще раз производится возбуждение и записываются данные и так далее, потом идет сшивка данных.

«А с нашей технологией, — поясняет специалист “Т8 Сенсор”, — возможно один раз заложить кабель по всей длине ствола скважины и производить измерения. Таким образом можно регистрировать изменения, происходящие вдоль профиля скважин, за минимальное количество операций».

Технология DAS также позволяет регистрировать более широкий частотный диапазон. Помимо этого, оптоволоконные системы охватывают гораздо большее расстояние, чем классические. Можно подключить 50-километровый кабель и заниматься мониторингом пространства. Можно спроектировать определенную топологию укладки волокна: либо сделать прямую с одним волокном, либо укладывать его змейкой. То есть для покрытия определенной площади не нужно подключать несколько разных волокон и по-разному обрабатывать.

Возможность зондировать большие площади с помощью одного оптоволоконного кабеля — важное преимущество. Косы, которые применяются в классической сейсморазведке, не укладываются сразу всем ковром. Геофонов ограниченное количество, и их время от времени перекладывают. Сделали съемку на одном участке, перенесли, сделали съемку на другом, и так покрывают всю необходимую площадь. Дальше идет сшивка данных. А с помощью оптоволокна можно получить данные сразу со всего участка.

Еще одно преимущество — пространственное разрешение: точечные датчики в распределенном акустическом сенсоре располагаются чаще, чем в классической сейсморазведке. К примеру, геофоны ставят каждые 20 метров, а в технологии DAS с применением ПАК «Дунай» расстояние между точечными датчиками — 1,6 метра. Сейчас специалисты компании «Т8 Сенсор» разрабатывают новый прибор — систему «Агидель», ее использование позволит значительно уменьшить это расстояние, вплоть до полуметра.

Когда речь идет о площадных работах на поверхности, пространственное разрешение не такой критичный показатель. Но при работах на скважинах или каких-то небольших объектах это может иметь принципиальное значение. Расстояние в 50 сантиметров — достаточно большое достижение, и в мировой практике это будет одним из неоспоримых конкурентных преимуществ, говорят разработчики.

Кроме того, стоимость работ с использованием классических сейсмостанций — колоссальная, в десятки, а иногда и в сотни раз выше, чем с применением технологии DAS. Большие трехмерные сейсморазведочные работы на месторождении могут стоить десятки, сотни миллионов рублей, а порой и миллиарды. Затраты становятся особенно высокими, если строение месторождения достаточно сложное, оно ветвится или имеет какие-то узкие места. В таком случае сетку наблюдений нужно делать более частой, чтобы получить хорошее пространственное разрешение. Сильно влияет на стоимость и место проведения работ. Одно дело, когда они проводятся в районах с мягким климатом, простым рельефом, и совсем другое — когда это отдаленные регионы Крайнего Севера.

А если работы проходят, к примеру, на полях, где идет выпас скота, или на территории населенного пункта, то велик риск кражи или повреждения. Для удобства использования кабели выпускаются ярких цветов, они могут привлекать внимание как зверей, так и людей. Были случаи, когда местные жители использовали косы в качестве веревок для сушки белья. Такие действия могут даже поставить под угрозу выполнение проекта, но в любом случае финансовые потери — значительные.

Не только скважины

Резюмируя, можно сказать, что распределенный акустический сенсор не заменит классическую технологию, по крайней мере на данном этапе. Технология DAS может выступать хорошим помощником при классической сейсморазведке, способна ее удешевить. Какие-то крупномасштабные работы, которые не требуют детализации, можно сделать с помощью оптоволокна. Затем выделить зону интереса и там уже поставить классическую аппаратуру.

В вопросах мониторинга оптоволокно тоже будет подспорьем, хотя бы благодаря тому, что можно в течение десяти-двадцати лет смотреть динамику. Сейсморазведочные работы 4D в России производятся на крайне малом количестве месторождений из-за своей дороговизны, а они очень важны.

![]() Стоимость работ с использованием классических сейсмостанций — колоссальная, в десятки, а иногда и в сотни раз выше, чем с применением технологии DAS. Большие трехмерные сейсморазведочные работы на месторождении могут стоить десятки, сотни миллионов рублей, а порой и миллиарды

Стоимость работ с использованием классических сейсмостанций — колоссальная, в десятки, а иногда и в сотни раз выше, чем с применением технологии DAS. Большие трехмерные сейсморазведочные работы на месторождении могут стоить десятки, сотни миллионов рублей, а порой и миллиарды

Когда площадь месторождения большая, идут перетоки флюида, образуются невыработанные зоны запасов нефти. 4D-работа производится в том числе для того, чтобы понять, какие изменения произошли на месторождении за прошедшее время.

У технологии DAS большие перспективы и в других сферах — это строительство, мониторинг мостов, туннелей, других критически важных объектов. Спектр применения очень широкий.

«Мониторинг инженерного характера применяется не так часто, как хотелось бы. Например, отслеживание состояния трубопроводов, мостов, туннелей, зданий и сооружений. На эти объекты все равно время от времени пригоняют классический инструментарий. А если использовать оптоволокно, то его один раз заложили, и можно получать данные в режиме реального времени на постоянной основе», — говорит Георгий Ашкар.

По словам Алексея Лукина, уже сейчас оптоволоконные системы на базе распределенного акустического сенсора могут применяться для решения технологических и геологических задач там, где оптоволоконный кабель проложен для телекоммуникаций. При правильном проектировании объектов нефтегазовой и горной промышленности (в части прокладки оптоволоконных кабелей) можно значительно сэкономить на дальнейших геофизических исследованиях.

«Я смотрю на перспективы метода очень оптимистично, — говорит эксперт, — у него большой потенциал. Если вкладываться в разработку технологии и исследования, то широкое распространение и захват новых рынков оптоволоконными системами не заставят себя долго ждать».

Темы: Инновации