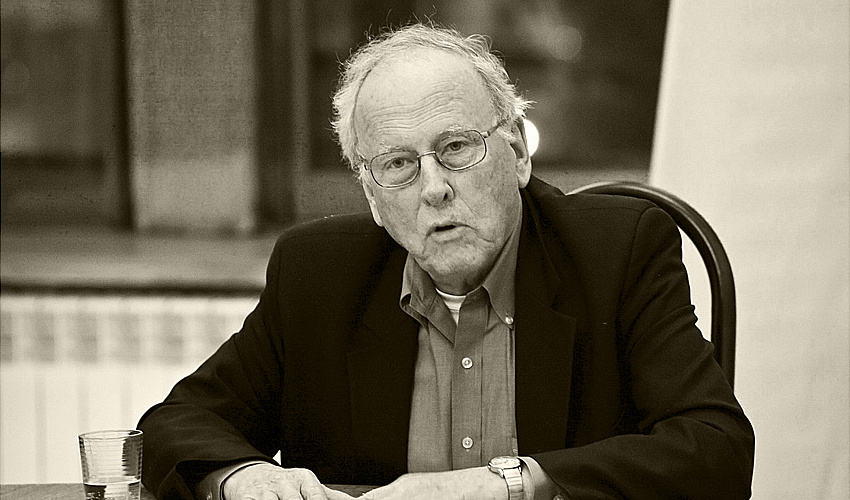

В память о Лорене Грэме

Это воспоминание о Лорене я начну с того, что его звали Лорен Грэм. Но в России его книги стали выходить под фамилией Грэхем, и он более известен в этой неправильной транскрипции. Однажды я спросила его, почему он не исправит ошибку, допущенную при переводе его первых книг, и он ответил, что уже не хочет, чтобы была путаница.

У Лорена много выдающихся книг, причем разных жанров. В силу профессиональных интересов мне ближе те, которые были связаны с анализом российской научной и технологической политики, в первую очередь постсоветского периода. Две книги, которые я особенно выделяю, — это Science in Russia and the Soviet Union (1993), вышедшую в 1998 году в переводе на русский язык под названием «Очерки истории российской и советской науки», и What have we learned about science and technology from the Russian experience? (1998).

И деньги, и свобода

В первой из них затрагивается тема разделения науки и образования и проводятся параллели с Германией, где ситуация была похожей. Однако Лорен показывает, что причины формирования, казалось бы, идентичных моделей совершенно разные. В СССР опасались влияния буржуазной интеллигенции на советскую молодежь, поэтому массовое образование было отделено от научных исследований. В Германии стремились избежать негативного влияния массового обучения на научные исследования. Этот пример показывает, сколь недальновидно проводить простые параллели, ссылаясь на зарубежный опыт и не вникая в подробности. Между тем разные причины затем приводят и к разным результатам.

В книге What have we learned about science and technology from the Russian experience? Лорен делает однозначный вывод, что в кризисных для науки условиях деньги важнее свободы. Он пришел к такому заключению, наблюдая за тем, что происходило в российской науке начала 1990-х, когда был отток кадров как внутри страны, так и за рубеж, после резкого сокращения финансирования науки. То, что одновременно формировался демократический режим, казалось бы, не имело значения. Позднее он сожалел, что сделал такой категоричный вывод, потому что должно быть и то и другое — и деньги, и свобода.

Лорен интересно изложил историю возможного преобразования Академии наук в момент распада СССР. Он полагал, что это был шанс создать академию по западному образцу, без привилегий академикам и без подведомственных институтов. Само научное сообщество сделало выбор в пользу сохранения советской модели. И таким образом, делал вывод Лорен, неправильно будет говорить, что в СССР оргструктуры были навязаны ученым, их вполне устраивала советская академическая система льгот и привилегий.

![]() Научная система оказалась более инерционной, хотя и более устойчивой к стрессам. По-прежнему существовали «три пирамиды» советской науки — университетская система, Академия наук и отраслевые научно-исследовательские институты

Научная система оказалась более инерционной, хотя и более устойчивой к стрессам. По-прежнему существовали «три пирамиды» советской науки — университетская система, Академия наук и отраслевые научно-исследовательские институты

Мы с Лореном Грэмом написали серию совместных статей, но наша самая длительная работа была связана с работой над книгой Science in the New Russia: Crisis, Aid, Reform (2008), которая в 2009 году была переведена на русский язык и издана под названием «Наука в новой России: кризис, помощь, реформы». Это был не традиционный для Лорена формат, не историческая книга, а анализ происходящего в российской науке практически в режиме реального времени. Работа в том числе строилась на интервью с представителями российских органов власти, с учеными, сотрудниками зарубежных и международных организаций, которые оказывали помощь российской науке. Выводы, к которым мы пришли, основывались на анализе 13-летнего периода реформ в российской науке, которые начались после распада СССР. Сейчас совершенно очевидно, что это был слишком короткий срок для того, чтобы судить о результатах и эффектах.

В книге практически равное внимание уделено двум взаимосвязанным темам — изменениям, которые происходили в российской науке, в том числе как следствие ее реформирования, и оценке влияния зарубежной поддержки. Столь пристальное внимание к иностранной помощи объяснялось ее беспрецедентными масштабами: за относительно короткое время в российскую науку организации и фонды более чем из 20 стран вложили несколько миллиардов долларов США. Некоторые иностранные исследователи называли это уникальным случаем масштабной поддержки зарубежной науки.

В части реформ мы задавались вопросом, насколько сильна взаимосвязь между политическим и экономическим устройством общества и состоянием и развитием науки. Советский опыт однозначно говорит о том, что в СССР сложилась система науки, которая во многих отношениях тоже была «советской», то есть централизованной и иерархичной. Когда сменился политический режим, эта система не смогла работать в условиях рыночной экономики.

После распада Советского Союза в российской науке произошел ряд положительных изменений. На тот момент наиболее заметными были создание государственных, а затем и негосударственных научных фондов и связанное с ними развитие грантовой конкурсной системы, расширение международного научного сотрудничества. Одновременно развивались элементы культуры и инфраструктуры коммерциализации технологий.

Однако некоторые изменения происходили медленно. Научная система оказалась более инерционной, хотя и более устойчивой к стрессам. По-прежнему существовали «три пирамиды» советской науки — университетская система, Академия наук и отраслевые научно-исследовательские институты. В отраслевом секторе многие институты были приватизированы. Однако было мало высокотехнологичных производств, и потому не возникло спроса на прикладные исследования и разработки. Восстановление российской экономики произошло в основном за счет добывающих отраслей промышленности, особенно нефтегазовой.

Наука выжила

Академия наук не была реформирована, университетская наука тоже не претерпела значительных изменений. Даже концепция исследовательского университета (а тем более предпринимательского) тогда еще не обсуждалась. Отчасти это было связано с тем, что престиж Российской академии наук в области фундаментальных исследований был очень высоким, и потому создание исследовательских университетов могло многим казаться неверным решением. Поэтому один из выводов состоял в том, что система исследовательских университетов не может быть создана до тех пор, пока Академия наук доминирует в фундаментальных исследованиях. Последующие события в какой-то мере подтвердили этот вывод: концепция исследовательских университетов начала реализовываться в 2010-х годах, а в 2013-м была проведена радикальная реформа РАН. На сегодняшний день, как показывает статистика научных публикаций, университеты более продуктивны, чем бывшие академические институты.

Медленные темпы реформ мы отчасти объясняли тем, что советская наука всегда считалась сильной. На момент распада СССР практически единодушным было мнение, что наука и образование — это лучшее, что было сделано в стране. Наука была предметом гордости, в отличие, например, от состояния экономики. Эта гордость за прошлые достижения мешала понять, что старые советские подходы к управлению исследованиями не будут работать в новых условиях. Здесь красноречивым примером стала именно длительная устойчивость Академии наук. Однако мы полагали, что, хотя реформы идут медленно, в конце концов они ускорятся. Теперь мы знаем, что линейного развития быть не может, есть отступления и возвраты к прошлым моделям. Например, сегодня на повестке дня стоит переосмысление советского опыта управления наукой и попытки извлечь из него применимые в современных условиях подходы.

![]() Это был не традиционный для Лорена формат, не историческая книга, а анализ происходящего в российской науке практически в режиме реального времени. Работа в том числе строилась на интервью с представителями российских органов власти, учеными, сотрудниками зарубежных и международных организаций

Это был не традиционный для Лорена формат, не историческая книга, а анализ происходящего в российской науке практически в режиме реального времени. Работа в том числе строилась на интервью с представителями российских органов власти, учеными, сотрудниками зарубежных и международных организаций

При анализе хода реформ мы обнаружили, что те из них, которые в большей степени относились к самой науке, например создание научных фондов или появление структур по коммерциализации в университетах, проходили и принимались легче, чем те, которые были связаны с экономикой в целом, например налаживание работы венчурных фондов.

Сравнение с другими странами показало, что есть проблемы реформирования, специфичные для России, а есть те, которые можно наблюдать и в других странах. Специфические проблемы России связаны с масштабом страны и с наследием Советского Союза, которое наложило отпечаток на менталитет многих российских ученых и научных администраторов. К числу общих проблем мы отнесли «европейский парадокс»: сосуществование сильной науки и слабой системы преобразования результатов исследований в новые технологии и продукты.

Рассмотрение как реформ, так и влияния внешней помощи российской науке привело нас к выводу, что самое главное следствие всех этих усилий было простым: российская наука выжила. Взаимодействие с другими странами постепенно стало принимать форму сотрудничества, все больше уходя от филантропии.

Пожалуй, самый важный результат как реформ, так и усилий зарубежных организаций был в том, что российские ученые стали гораздо больше интегрированы в мировое научное сообщество. Динамично развивались связи с зарубежными лабораториями и коллегами. К тому моменту, когда мы закончили работу над книгой, российская наука была частью мировой в большей степени, чем когда-либо прежде.

Без признаков академизма

И немного о нашем личном общении. Из совместной работы с Лореном я вынесла два главных урока, касающихся работы: для зарубежной аудитории надо писать не так, как для российской, с точки зрения детализации информации. Для отечественных читателей важны детали, а зарубежной аудитории надо показать общий контекст, макровзгляд. Второе: надо писать просто. Не стоит использовать сложные речевые обороты, которые часто считаются признаком академизма. Лорен говорил, что если можно написать «деньги» вместо «финансирование», не искажая смысла, то надо написать именно так.

![]() Не стоит использовать сложные речевые обороты, которые часто считаются признаком академизма. Лорен говорил, что если можно написать «деньги» вместо «финансирование», не искажая смысла, то надо написать именно так

Не стоит использовать сложные речевые обороты, которые часто считаются признаком академизма. Лорен говорил, что если можно написать «деньги» вместо «финансирование», не искажая смысла, то надо написать именно так

Что всегда подкупало, Лорен неизменно проявлял искреннее уважение к российской науке, к российским ученым. И он был оптимистом, всегда верил, что с российской наукой все будет хорошо и она покажет новые интересные результаты. Мне кажется, это одна из причин того, что к Лорену так тепло относились в России.

В нашу последнюю встречу, которая состоялась незадолго до его ухода, Лорен говорил о своей новой книге, которая должна выйти этой весной. Он ее очень ждал. И еще рассказывал, как хорошо писать книги на пенсии, какое это удовольствие. У него были новые планы. Я могла предчувствовать, что это последняя встреча, но в то же время надеялась, что каким-то магическим образом Лорен будет всегда. Он и будет, в своих книгах и наших воспоминаниях. Пока помним.

Темы: Наука и технологии