Звуки венерианского ветра

«П ланетолет висел над громадным, тускло освещенным туманным куполом. Сероватые тени ползли по блестящему оранжевому полю, медленно сближались и расходились, свивались в кольца и разрывались на неверные исчезающие пятна. <…> тончайшие розовые, желтые и серые дымчатые ленты переплетались между собой, но не смешивались; то ясные и отчетливые, то затянутые однообразной рыжей дымкой…

Вот она какая, Венера, “самая страшная планета в Солнечной системе!”» — именно так представляли себе Венеру знаменитые отечественные фантасты братья Стругацкие в своей повести «Страна багровых туч».

15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» впервые в истории совершила мягкую посадку на поверхность Венеры, которую мир впоследствии окрестил «русской планетой».

Терра Инкогнита

Венера — вторая по расстоянию от Солнца и ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Но до середины XX столетия представления о Венере и о том, что на ней происходит, были крайне скудными.

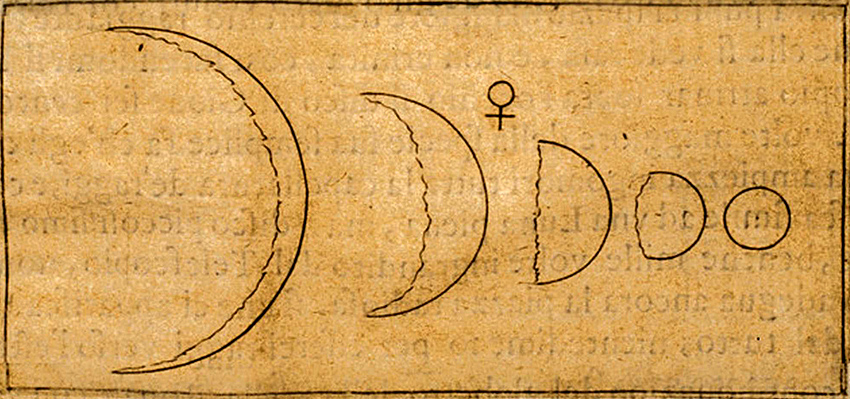

Венеру наблюдали еще вавилоняне в 1600 году до н. э. А арабские ученые Аль-Фараби и Ибн-Сина (Авиценна) зафиксировали довольно редкое событие — прохождение Венеры через диск Солнца. Документально зафиксировать это явление смогли только в XVII веке англичане Джереми Хоррокс и Уильям Крабтри, а Галилео Галилей с помощью телескопа наблюдал фазы планеты.

В 1761 году Михаил Ломоносов сделал неожиданное открытие, ставшее серьезным шагом в изучении Венеры. Наблюдая ее очередной транзит, он заметил «тонкое, как волос, сияние», предположив впоследствии, что это была атмосфера Венеры, по которой могут дрейфовать массивные облака.

К середине XX столетия качественно новой информации о ближайшей соседке Земли не прибавилось. Конечно, астрономы высчитали, на каком расстоянии от Солнца она находится, период обращения, радиус планеты, ее объем и массу. Но что происходит на поверхности Венеры, наземными методами исследования выяснить было невозможно из-за плотного слоя облаков.

Однако в гипотезах и догадках недостатка не было. Известный ученый и популяризатор науки Карл Саган считал, что поверхность Венеры из-за парникового эффекта превратилась в раскаленную пустыню, с температурой более 300 °C, там господствовали сухость, безветрие и темнота. Так что никакой жизни там не могло быть по определению.

Другие специалисты были уверены, что высокая температура есть только в атмосфере планеты, а вот на поверхности не очень жарко, всего несколько десятков градусов, поэтому климат Венеры похож на климат Земли в конце палеозойской эры — много воды, тропические леса, богатая флора и фауна.

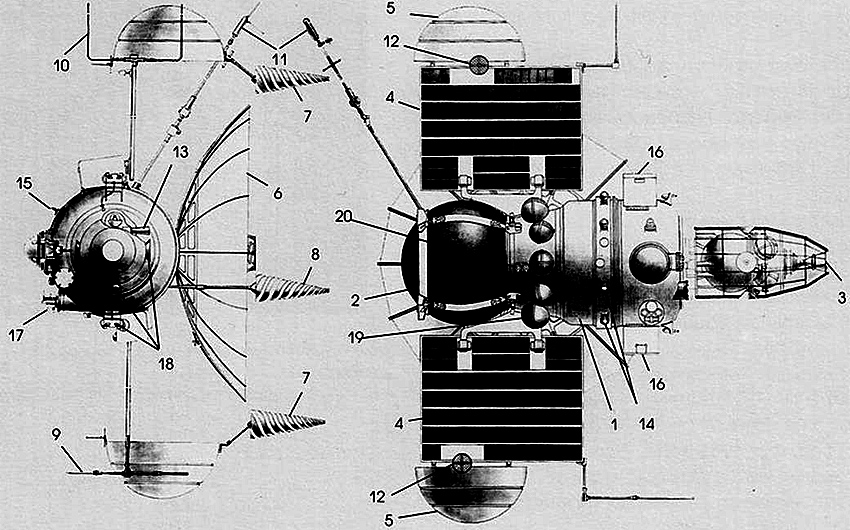

Неутомимая серия

В СССР исследование Венеры начали обсуждать еще в середине 1958 года. Тогда по инициативе главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева и директора Института прикладной математики АН СССР Мстислава Келдыша началась детальная проработка проектов автоматических межпланетных станций (АМС) для запуска к Венере и Марсу. Ученые рассчитывали, что полеты этих аппаратов позволят получить более точные физические характеристики межпланетного пространства, что поможет в создании пилотируемых кораблей.

12 февраля 1961 года была запущена АМС «Венера-1». На ее борту находились приборы для измерения интенсивности космических лучей, напряженности межпланетных магнитных полей, регистрации микрометеоритов.

В течение семи суток своего полета «Венера-1» успела передать данные о параметрах солнечного ветра и космических лучей в окрестностях Земли, а также подтвердила наличие плазмы солнечного ветра в межпланетном космическом пространстве, но потом, на расстоянии 1,9 млн километров от Земли, связь с ней была потеряна.

![]() В СССР вопрос об исследовании Венеры начали обсуждать еще в середине 1958 года. Тогда по инициативе главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева и директора Института прикладной математики АН СССР Мстислава Келдыша началась детальная проработка проектов автоматических межпланетных станций для запуска к Венере и Марсу

В СССР вопрос об исследовании Венеры начали обсуждать еще в середине 1958 года. Тогда по инициативе главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева и директора Института прикладной математики АН СССР Мстислава Келдыша началась детальная проработка проектов автоматических межпланетных станций для запуска к Венере и Марсу

В ноябре 1965 года с космодрома Байконур были запущены АМС «Венера-3» и «Венера-2». Полет «Венеры-2» закончился неудачей: плохо работавшая система терморегулирования привела к перегреву станции, вследствие чего возникли проблемы в системе связи. В итоге никаких данных от «Венеры-2» получено не было.

А «Венера-3» после трех месяцев полета достигла Венеры и врезалась в ее поверхность, став первым в мире аппаратом, перелетевшим с Земли на другую планету. Правда, никаких научных данных с поверхности передать не получилось, зато удалось произвести большой объем траекторных измерений, необходимых для создания космической связи.

Следующей АМС, которой впервые удалось получить значимые научные результаты, стала «Венера-4». Благодаря ей были проведены первые прямые измерения температуры, плотности и давления на планете. Так, было окончательно установлено, что атмосфера Венеры на 90% состоит из углекислого газа.

В январе 1969 года на Венеру отправились АМС «Венера-5» и «Венера-6», которые сбросили в ее атмосферу небольшие капсулы, оснащенные датчиками. Устройства проработали около 50 минут, после чего были раздавлены атмосферным давлением, превысившим расчетные 25 атмосфер на высоте чуть менее 20 километров.

Все эти полеты помогли окончательно установить основные климатические показатели Венеры. В частности, поскольку атмосфера планеты состоит в основном из углекислого газа, она намного плотнее и горячее, чем земная. При этом в ней очень мало воды — а значит, нет океанов. Температура на Венере превышает 400 °C, а давление на поверхности достигает 93 атмосфер. В итоге на тот момент вопрос о поиске жизни на планете был снят с повестки дня.

Мягкая посадка «семерки»

Основываясь на горьком опыте предыдущих полетов, советские конструкторы решили серьезно доработать основные параметры новой станции — «Венеры-7».

В частности, была радикально повышена прочность и жароустойчивость корпуса. Алюминиево-магниевый сплав, применявшийся в предыдущих станциях, заменили на титан, благодаря чему аппарат мог выдерживать давление до 180 атмосфер и температуру до 540 °C.

Кроме того, была радикально переделана парашютная система, чтобы аппарат быстрее пролетел раскаленную атмосферу, а также создано специальное амортизационное устройство, чтобы при приземлении станция не слишком сильно ударилась о поверхность.

15 декабря 1970 года «Венера-7» совершила мягкую посадку на поверхность Венеры. Проработав после спуска 23 минуты, «Венера-7» успела передать на Землю ценную информацию о свойствах атмосферы на разных высотах, включая приповерхностный слой.

Оказалось, что плотность венерианского воздуха в 60 раз выше, чем земного. Были установлены показатели давления и температуры на поверхности Венеры: 90‒95 атмосфер и 475‒500 °C.

Вдохновленные успехом, конструкторы и ученые принялись запускать на Венеру одну миссию за другой. С июля 1972-го по июль 1984-го было отправлено восемь АМС.

«Венера-9» первая в мире передала изображение с поверхности Венеры. «Венера-13» и «Венера-14», впервые в мире записали звуки венерианского ветра, передали первые цветные снимки поверхности Венеры. Кроме того, эти станции произвели забор грунта с поверхности Венеры и анализ его химического состава. В результате было установлено, что Венера покрыта разновидностями базальтов. «Венера-15» и «Венера-16» первыми провели картографирование планеты с помощью радиолокации, что позволило оценить структуру поверхности.

Последними из советских станций на Венере побывали аппараты «Вега-1» и «Вега-2», которые в 1984–1986 годах, летя к комете Галлея, сбросили на поверхность Венеры спускаемые аппараты, в составе которых были и аэростаты, напичканные метеоприборами. Это был первый в истории космонавтики опыт воздухоплавания во внеземной атмосфере. Он позволил выполнить уникальный эксперимент по прямому измерению скорости ветра в верхней части венерианских облаков.

Обогнавшие время

Успешные полеты АМС натолкнули ученых на мысль открыть новые направления в венерианской программе, в частности разработать и запустить долгоживущую венерианскую станцию (ДЖВС) и венероход.

ДЖВС была нужна для проведения сейсмических исследований на поверхности Венеры, изучения шумов, освещенности и радиоактивного излучения. Все это планировалось сделать в период с 1977 по 1980 год. Но, к сожалению, эту идею так и не удалось воплотить в жизнь.

![]() В январе 1969 года на Венеру отправились АМС «Венера-5» и «Венера-6», которые сбросили в ее атмосферу небольшие капсулы, оснащенные датчиками. Устройства проработали около 50 минут, после чего были раздавлены атмосферным давлением, превысившим расчетные 25 атмосфер

В январе 1969 года на Венеру отправились АМС «Венера-5» и «Венера-6», которые сбросили в ее атмосферу небольшие капсулы, оснащенные датчиками. Устройства проработали около 50 минут, после чего были раздавлены атмосферным давлением, превысившим расчетные 25 атмосфер

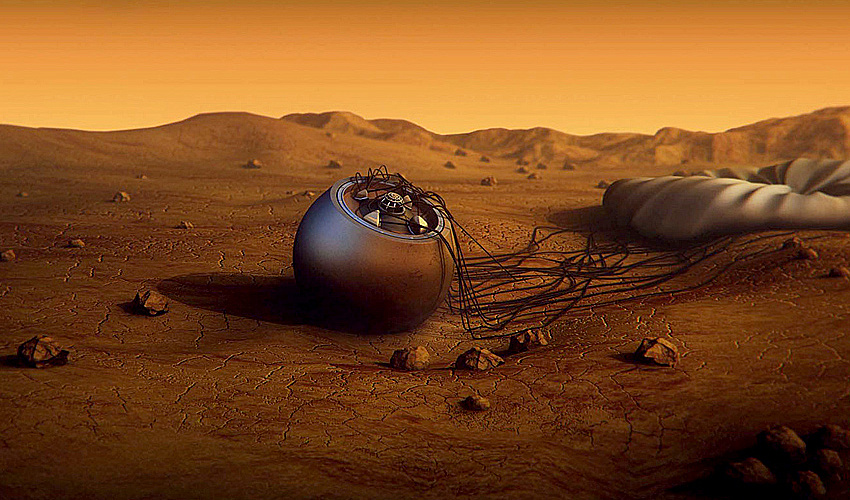

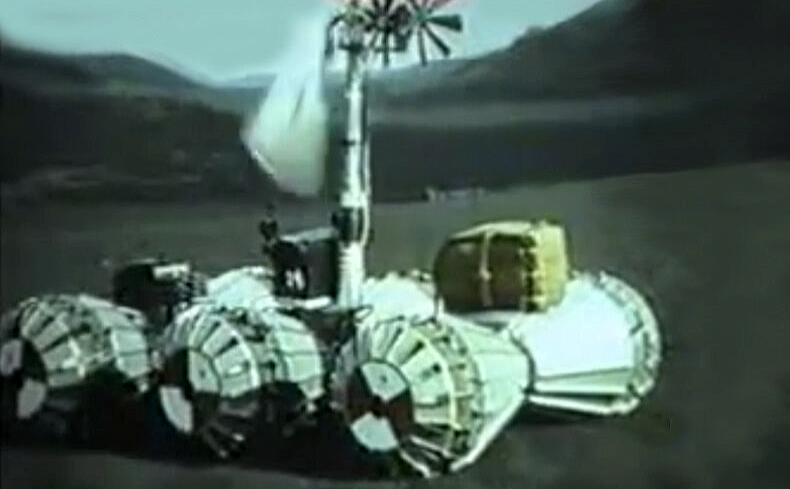

Что касается венерохода, то к 1986 году специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения подготовили и успешно испытали аппарат, получивший индекс ХМ-ВД-2. Это устройство имело ряд уникальных технологических решений, актуальных и сейчас.

Например, энергию для движения аппарат получал от ветрогенератора. Кроме того, для него была разработана специальная колесная система: каждое из шести колес имело вращающийся индивидуальный мотор и обтекаемую форму, с грунтозацепами и развитой опорной поверхностью: это было сделано для того, чтобы робот мог перемещаться по сложному рельефу местности в экстремальных условиях.

К сожалению, советский венероход так и не успел побывать на Венере. Но в 2019 году специалисты НПО имени С. А. Лавочкина предложили возобновить этот проект.

Раздражительница фантазий

Казалось бы, экстремальные условия, характерные для Венеры, не давали оснований надеяться, что люди когда-либо смогут на ней жить. Однако в СССР все равно нашлись специалисты, предложившие возможные способы заселения этой планеты.

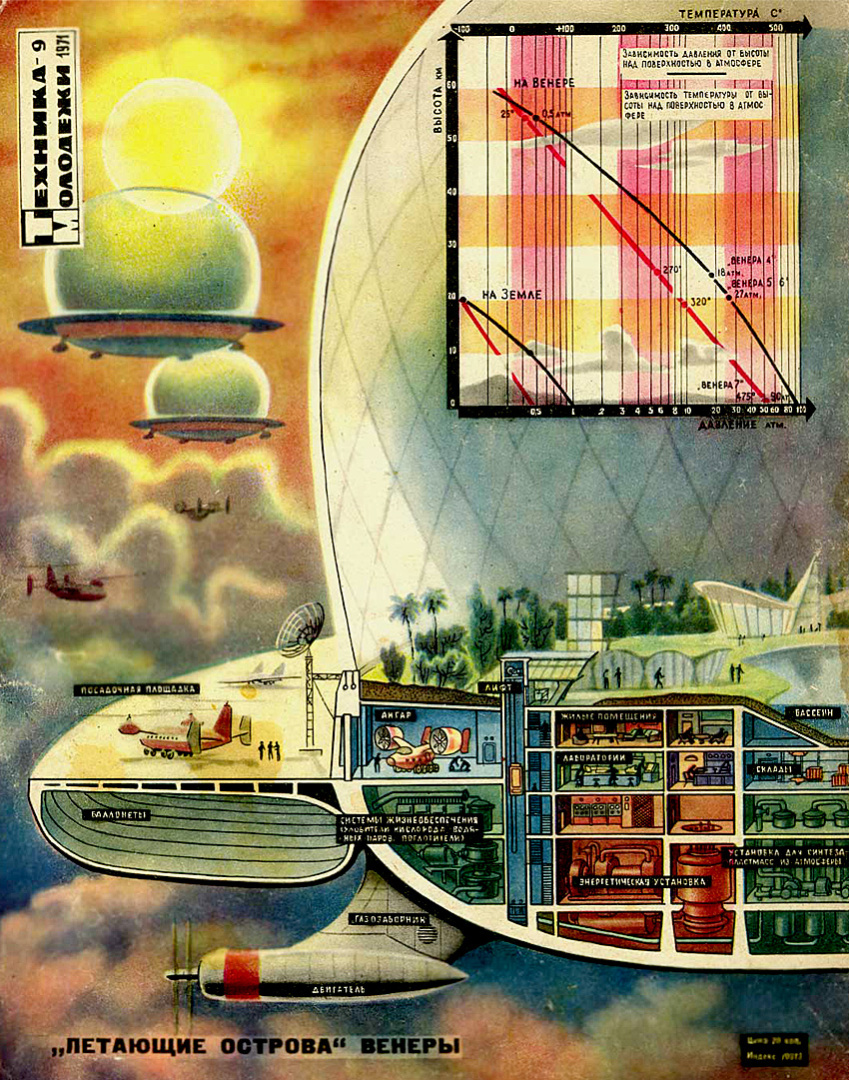

Одним из них стала концепция инженера Сергея Житомирского. Когда в начале 1970-х стало более или менее понятно, что происходит в атмосфере и на поверхности планеты, Житомирский предложил запустить в атмосферу Венеры дирижабли, на высоту примерно 50‒60 километров, где температура и давление схожи с земными.

Для создания оболочки дирижабля использовался тонкий гофрированный металл, жесткий и в то же время позволявший создавать необходимый объем материал, а наполнять ее собирались водой или аммиаком, которые под воздействием высокого венерианского давления превращались бы в пар, пригодный для работы аэростата.

Внутри такого аппарата планировали разместить жилые дома, сады для отдыха и научные лаборатории для работы. Он мог бы спокойно летать над всей планетой, а в случае необходимости зависнуть над нужным местом.

Однако в 1978 году в верхних слоях атмосферы Венеры были зафиксированы сотни ударов мощных молний, а в 1981-м АМС «Венера-14» передала на Землю данные об обнаружении там ветров, дующих со скоростью 100 м/с (~360 км/ч). Стало понятно, что в таких условиях никакой дирижабль долго не продержится, и от проекта Житомирского отказались.

Тогда ученые решили провести терраформирование планеты.

Уже в конце 1920-х годов, когда технические возможности для полетов на Венеру отсутствовали, английский генетик и популяризатор науки Джон Холдейн в своем эссе «Страшный суд», предлагал рассеять в атмосфере Венеры специальные бактерии, чтобы сделать ее пригодной для проживания.

Его коллега, философ-футуролог Олаф Стэплдон, в своей книге «Последние и первые люди: История близкого и далекого будущего», исходящий из того, что на Венере есть океан, предложил с помощью множества электролизных станций расщеплять воду, насыщая, таким образом, атмосферу Венеры кислородом. Когда венерианский воздух станет более или менее пригодным для дыхания, засеять многочисленные острова семенами растений, а океаны — водорослями.

Уже упоминавшийся Карл Саган считал, что облака в атмосфере Венеры нужно засеять генно-модифицированными микроорганизмами, которые поглощали бы углекислый газ, азот и воду, превращая их в органику. Это привело бы к резкому ослаблению парникового эффекта, в результате чего упала бы температура на поверхности планеты, которая стала бы пригодной для жизни.

Современные варианты терраформирования планеты весьма разнообразны: специалисты предлагают уничтожение углекислого газа в атмосфере планеты с помощью карбонатов, бомбардировку Венеры водородом, охлаждение планеты с помощью солнечных экранов, установленных между ней и Солнцем, создание искусственного магнитного поля, запуск на орбиту Венеры зеркальных станций. Есть и другие проекты. Однако вряд ли какой-либо из них будет реализован в обозримом будущем.

Гипотеза о венерианской жизни

Современные исследования не исключают возможности существования на Венере тех или иных форм жизни. Возможно, не на поверхности планеты, а в атмосфере, в облачном слое.

Специалисты считают, что построены они могут быть на основе азотных и кремниевых соединений, а не углерода, как у нас на Земле. Для синтеза таких соединений необходимы сверхкритические условия, в частности характерные для Венеры сильная жара и высокое давление.

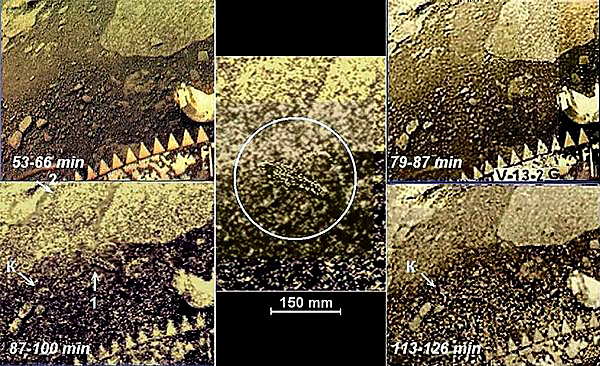

В январе 2012 года главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити заявил о возможном наличии живых существ на поверхности Венеры. Обработав с помощью новых программных средств фотографии, сделанные АМС «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14», он обнаружил на них некие объекты с необычной структурой, которая может быть свойственна живым организмам, иной, чем на Земле, формы жизни.

![]() В конце 1920-х английский генетик и популяризатор науки Джон Холдейн в своем эссе «Страшный суд», предлагал рассеять в атмосфере Венеры специальные бактерии, чтобы сделать ее пригодной для проживания

В конце 1920-х английский генетик и популяризатор науки Джон Холдейн в своем эссе «Страшный суд», предлагал рассеять в атмосфере Венеры специальные бактерии, чтобы сделать ее пригодной для проживания

В частности, на одном из фото видно странное образование, имеющее симметричную форму и покрытое регулярными пятнами, которое движется со скоростью примерно один миллиметр в секунду. Эти объекты, которые появляются, изменяют местоположение и исчезают на серии последовательных снимков, Ксанфомалити назвал «диск», «черный лоскут» и «скорпион».

Что касается атмосферы Венеры, то еще в 2018 году ученые из Висконсинского университета (США) выдвинули предположение, что в ней на высоте 50 километров вполне могут существовать примитивные формы жизни. Внешне это выглядит как темные пятна на облаках Венеры.

«Некоторые микробы на Земле могут существовать в кислотных средах, поглощая углекислый газ и производя серную кислоту. Нечто подобное мы заметили на облаках Венеры. Мы также знаем о бактериях со светопоглощающими свойствами. Вполне возможно, что наличие этих микроорганизмов может объяснить загадочные темные пятна», — рассказал автор исследования Санджей Лимэй.

«Как предполагают ученые, в облачном слое Венеры на высоте 52–58 километров, где температура и давление подобны земным, возможно существование бактерий. Кроме того, на поверхности (где жара порядка 460 градусов Цельсия и давление 92 земные атмосферы) могут развиваться формы жизни на основе азотных и кремниевых соединений», — считает научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

У этой гипотезы уже есть первые подтверждения. В 2020 году ученые из Кардиффского университета (Уэльс, Великобритания) обнаружили в атмосфере Венеры следы фосфина – бесцветного ядовитого газа, своего рода биомаркера, присутствие которого может быть признаком наличия на Венере живых организмов.

Снова на Венеру

О достижениях и сегодняшних планах развития советской программы изучения Венеры «Стимулу» рассказал Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН.

— Именно наша страна стала историческим лидером в освоении Венеры. Причем это началось не в СССР. В восемнадцатом веке первым, кто наблюдал атмосферу Венеры и таким образом ее открыл, был наш великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов. С 1961 по 1984 год СССР отправил к Венере 19 космических аппаратов, миссии которых в той или иной мере были успешны. Десять из них осуществили мягкую посадку — правда, садились «вслепую», куда получится. Но космические аппараты ни одной из других стран до сих пор на Венеру не садились! И другие отечественные достижения: фотографирование, отправку аэростатов в атмосферу планеты — до сих пор никто не повторил. Не случайно Венеру называли и называют до сих пор «русской планетой». Впрочем, правильнее было назвать ее «советской планетой»: современная Россия пока только сосредотачивается, а до новой экспедиции к Венере пока еще далеко.

Последняя венерианская миссия нашей страны была успешна выполнена в 1985 году — это были «Вега-1» и «Вега-2» (запущены они были в декабре 1984 года, то есть ровно сорок лет назад). За прошедшие десятилетия многие умения были утрачены, наконец, просто ушли из жизни люди, которые занимались этими проектами.

К счастью, есть их ученики. Так что, несмотря на большой перерыв, мы думаем, что при наличии воли и финансирования наработанный опыт позволит нам конкурировать на равных с миссиями других государств. Но начинать надо прямо сейчас.

Проект «Венера-Д», который мы активно обсуждаем и предлагаем к включению в будущую Федеральную космическую программу, — единственный сейчас комплексный проект среди предложенных. В его ходе планируется посадить на поверхность Венеры полноценную научную станцию, которая сможет проработать несколько часов, а также изучать атмосферу с помощью двух аэростатов в течение примерно месяца. Наконец, орбитальный аппарат будет изучать Венеру с орбиты ее искусственного спутника в течение нескольких лет.

NASA предлагает две миссии: DAVINCI и VERITAS. Первая нацелена на исследования атмосферы во время спуска, вторая — на радарную съемку с орбиты. Есть европейский проект EnVision, который также предполагает радарную съемку поверхности и изучение планеты с орбиты. Индия и Китай тоже предлагают две орбитальные миссии: Shukrayaan-1 и VOICE соответственно. Наконец, есть проект частной компании RocketLab, нацеленный на поиск признаков возможной жизни на Венере, но тоже с орбиты.

Наш проект основывается на успешном опыте советских миссий, и набор научных инструментов, которым мы планируем оснастить наши аппараты проекта «Венера-Д», формально, то есть по названиям, во многом повторяет тот набор, что был на советских аппаратах. Но за прошедшие сорок лет технологии очень сильно продвинулись, выросли и чувствительность детекторов, и быстродействие вычислительной техники, и объемы информации, которые можно передавать на Землю. Таким образом, предстоит создать качественно новую машину, которая принесет качественно новые знания о Венере.

Вторым важным отличием будет выбор места посадки. Сейчас мы имеем возможность выбирать местность, которая была бы наиболее интересна ученым. При этом, конечно, необходимо, чтобы она была удобна для посадки. Сейчас мы проводим выбор возможных «посадочных мест». Наиболее интересны так называемые тессеры — определенные типы поверхности, где можно изучить и более старые, и более молодые породы. Но и садиться там может быть рискованно. Интересно также попробовать сесть около венерианского вулкана, так как есть некоторые указания на то, что извержения на Венере могут происходить и сегодня.

Наконец, важно, что мы планируем провести длительные (порядка месяца) измерения в атмосфере. Если на поверхности Венеры «адские условия» и жизнь там, по крайней мере в том виде, к которому мы привыкли, невозможна, то в облачном слое уже гораздо более комфортно. Не исключено, что здесь обитают какие-то микроорганизмы, и мы надеемся, что при длительном изучении с аэростатов мы сможем их зарегистрировать.

Темы: Наука и технологии