Как заштырить телескоп

Научно-исследовательские институты все чаще проводят летние научные школы. Везде они устроены по-разному. Кто-то ограничивается практикой для студентов, кто-то организует экскурсии, кто-то вовлекает в науку школьников. По этому пути уже давно идут, например, Петербургский институт ядерной физики им. Б. Л. Константинова (входит в структуру НИЦ «Курчатовский институт»), Институт прикладной астрономии (ИПА) РАН и многие другие.

Чтобы установить контакт с неподготовленной аудиторией и рассказать о сложнейших исследованиях простым языком, ученым приходится прилагать значительные усилия, ведь в каждой научной сфере выработался свой специфический сленг, сильно отличающийся от общеупотребительного языка. Кого-то выручает сокращение возрастной дистанции между учеными и слушателями — работу со школьниками поручают самым молодым ученым, кто-то ищет яркие и доступные ассоциации, сравнивая, например, квазары с маяками в море, кто-то добавляет юмора, кто-то вовлекает слушателей в диалог. Но стоит лекторам лишь на мгновение потерять самоконтроль, и на головы слушателей обрушиваются громоздкие аббревиатуры, технические термины и численные значения не вполне понятных процессов. И тогда контакт с аудиторией нужно устанавливать заново. В беспроигрышном положении оказываются те, кому удается устроить для школьников квест. Тогда новая информация планомерно смешивается с эмоциями, приключением, пусть и небольшим, и самостоятельным действием.

Без чего не работает ГЛОНАСС

Астрономическую практику для школьников ИПА РАН проводит уже десяток лет (во время пандемии ковида пришлось сделать перерыв). «Наша цель в том, чтобы найти среди ребят потенциальных сотрудников в наш институт. Пока из числа практикантов к нам еще никто не пришел, но есть ребята, которые, побывав на практике, посещали астрономический кружок, который ведут наши сотрудники, есть те, кто поступил в вуз и осваивает астрономические дисциплины», — рассказал «Стимулу» Николай Железнов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник института. Он несколько лет руководил летней школьной практикой, а в этом году передал бразды правления своей более юной коллеге — младшему научному сотруднику лаборатории космической геодезии и вращения Земли Марине Грибановой.

![]() Стоит лекторам лишь на мгновение потерять самоконтроль, и на головы слушателей обрушиваются громоздкие аббревиатуры, технические термины и численные значения не вполне понятных процессов. И тогда контакт с аудиторией нужно устанавливать заново

Стоит лекторам лишь на мгновение потерять самоконтроль, и на головы слушателей обрушиваются громоздкие аббревиатуры, технические термины и численные значения не вполне понятных процессов. И тогда контакт с аудиторией нужно устанавливать заново

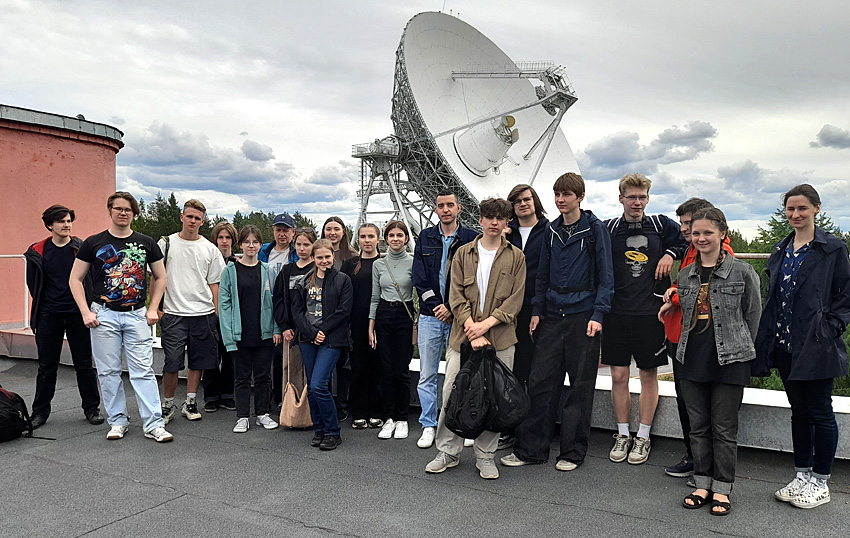

Традиционно практика в ИПА РАН состоит из трех основных блоков: вначале школьникам рассказывают о самом институте, об исследованиях, которые здесь ведутся, и их значении — например, о том, что без получаемых институтом данных не достигла бы необходимой точности и не могла бы полноценно функционировать отечественная глобальная навигационная система ГЛОНАСС. Затем в формате лекций и презентаций школьникам предлагается материал из различных разделов астрономии — о черных дырах и ядрах галактик, об астероидно-кометной опасности, правилах измерения расстояний во Вселенной. После теоретической части школьники сдают зачет и едут на экскурсию в обсерваторию ИПА РАН «Светлое».

«В этом году на практику пришли ученики десятых и восьмых классов из Президентского физико-математического лицея № 30, Академической гимназии № 56, физико-математического лицея № 344, Естественно-научного лицея и школы № 206 Центрального района — всего 25 человек. Зачет сдали 22 человека», — рассказала Марина Грибанова. Зачет был организован довольно лояльно, по мнению ребят. «Надо было умудриться его не сдать — принимающие зачет ученые были очень добрые», — поделилась ученица восьмого класса Академической гимназии № 56 Екатерина Жук, уточнив, что она выбрала тему про виды оптических телескопов, монтировок и известных инструментов. На выбор предлагалось либо решить две астрономические задачи из 25 предложенных, либо сделать доклад по одной их 24 астрономических тем. Большинство ребят предпочли доклады.

Уровень выше среднего

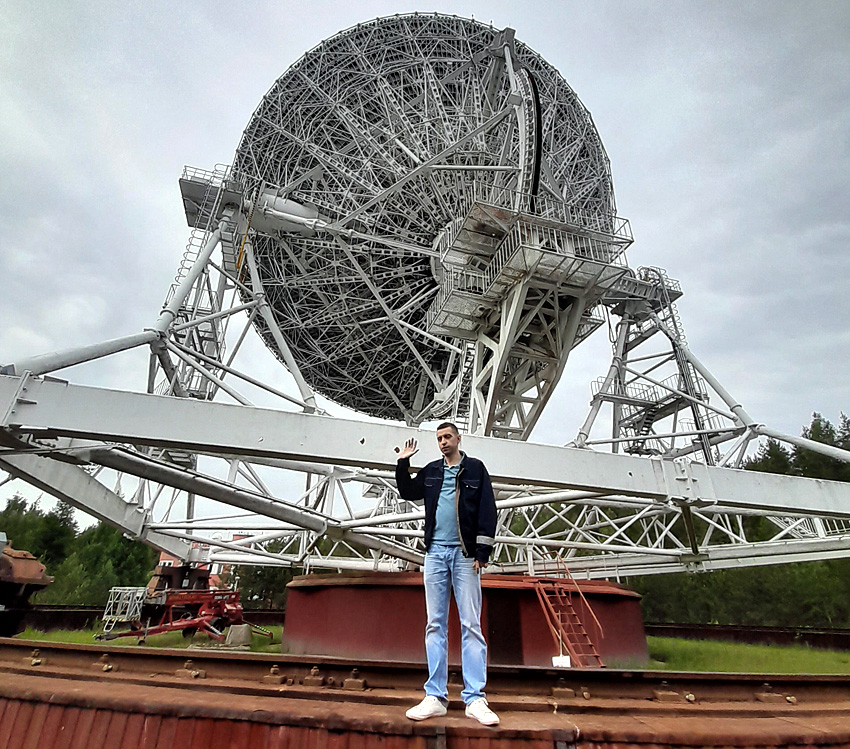

Грандиозный вид 32-метрового радиотелескопа, время от времени и довольно быстро меняющего свое положение, впечатлил школьников, несмотря на то что они уже не раз во время практики видели его изображение в презентациях лекторов. А после фотосессии ребятам рассказали, как он устроен и работает. Почему зеркало телескопа может поворачиваться на 540 градусов, если круг составляет 360 градусов? Оказывается, дело в рациональной схеме перемещения инструмента при переориентации с одного изучаемого источника на другой: иногда легче и рациональнее, с учетом амортизации механизмов, поворачивать телескоп из одного положения в другое по часовой стрелке, иногда против, то есть повернуть телескоп на 160 градусов назад, а не на 380 вперед.

Школьники увидели крышки, которыми закрывают отверстия телескопа во время дождя, попали в подземный ход, где расположены системы жизнеобеспечения обсерватории и водородный эталон времени. Ведущий инженер обсерватории «Светлое» Александр Исаенко заставил экскурсантов поломать голову над тем, почему цвет луча лазерного дальномера зеленый, а не красный, как обычно бывает у лазера. Оказалось, что при использовании зеленого луча более точно определяются координаты объекта, от которого отражается сигнал лазерного дальномера. Чем меньше длина волны, тем координаты определяются точнее.

Александр Исаенко также рассказал, что благодаря эргономичным разработкам сотрудников обсерватории «Светлое» она сейчас находится на 60-м месте в мире по эффективности исследовательской работы, а в 2013‒2014 годах была даже на четвертом, хотя астрономический климат в Ленинградской области ужасен: здесь в среднем всего 72 ясных дня в году. А качество астрономического климата определяется несколькими параметрами, и важнейшие из них — количество ясных дней в году и прозрачность атмосферы. Четвертое место удалось занять, когда технические усовершенствования только начали действовать, резко повысив результативность наблюдений.

По словам Александра Исаенко, нынешние практиканты впервые на его памяти обратили внимание на технический термин «заштырить», который высветился на дисплее в техническом помещении. «Никто из участников экскурсий, а я их веду довольно часто, вопрос про заштыривание мне не задавал, — рассказал он “Стимулу”. — Ребят, я думаю, это слово заинтересовало своей близостью к молодежному жаргону». Однако это просто технический термин, существующий еще с советских времен. Он означает введение металлического штыря в специальное отверстие. «Телескопы обладают большой парусностью и во время усиления ветра нужно обеспечить их сохранность. Штырь усиливает прочность конструкции», — объяснил Исаенко. При скорости ветра 20 метров в секунду радиотелескопы работают, а при усилении до 25 метров в секунду их останавливают и заштыривают.

В целом, по мнению Александра Исаенко, Марины Грибановой и кандидата технических наук Максима Зотова, который тоже показывал ребятам часть оборудования обсерватории, практиканты в этом году показали высокий уровень заинтересованности астрономической тематикой. «Уровень выше среднего», — резюмировал Максим Зотов.

![]() «Телескопы обладают большой парусностью и во время усиления ветра нужно обеспечить их сохранность. Штырь усиливает прочность конструкции»

«Телескопы обладают большой парусностью и во время усиления ветра нужно обеспечить их сохранность. Штырь усиливает прочность конструкции»

Однако время от времени лекторы выглядели расстроенными: когда они предлагали задать вопросы, вопросов не было. «Это значит, что мы где-то увлеклись сложными терминами или специальными понятиями и потеряли контакт с ребятами, — считает Марина Грибанова. — Но мы постараемся исправить это в будущем».

Марина Грибанова рассказала, что перед тем, как общаться с непрофессиональной аудиторией, она старается придумать живые примеры и ассоциации с реальной жизнью, показать связь научных исследований с хозяйственной, экономической, космической деятельностью и дать общую картину — как развивается радиоастрономия в сравнении с оптической астрономией, с другими областями науки и почему радиоастрономию можно считать твердой почвой в научной сфере, что для школьников могло бы стать одним из мотивирующих факторов в выборе специальности.

Максим Зотов поделился своим методом: он рассказывает о том, чем занимается, своим собственным детям. Этот способ помогает натренировать мозг на работу с непрофессиональной аудиторией. А Александр Исаенко старается почаще предлагать ребятам подумать, хвалит тех, кто отзывается, старается разрядить атмосферу шуткой. Главное, по его мнению, — показать детям «грандиозные объекты технологической цивилизации», как они двигаются, как работают. Вслед за эмоциональной реакцией, по его мнению, вполне может последовать стойкий исследовательский интерес. Марина Грибанова рассказала, что решила связать свою жизнь с астрономией, попав на практику в Специальную астрофизическую обсерваторию и увидев своими глазами 600-метровое кольцо радиотелескопа РАТАН-600, состоящее из щитов и предназначенное для изучения Солнца.

По мнению преподавателя физики Естественно-научного лицея Федора Никитина, участвовавшего в экскурсии вместе со своими учениками, она была «достаточно познавательной». «Мы посмотрели на чудеса инженерной мысли, довольно много узнали о жизни обсерватории, не только как научного центра, но и о ее техническом и инженерном обеспечении. Эта экскурсия, безусловно, обогащает картину мира», — поделился педагог.

Расскажите детям

В беседах с детьми выяснилось, что одни лекторы и экскурсоводы произвели более благоприятное впечатление, других было плохо слышно, были и такие, кто временами терял контакт с аудиторией. Такую картину можно увидеть везде, где реально работающие ученые соприкасаются с непрофессиональными слушателями. Трудно и тем и другим.

И здесь есть ряд объективных причин. Очень весомым тормозом на пути научной информации к непрофессиональному слушателю является сложность научного языка. В каждой научной области существует специфическая терминология, сформировался свой сленг, хорошо понятный внутри сообщества и совсем непонятный как представителям других сообществ, так и «эталонному читателю», который не принадлежит ни к одному из профессиональных научных сообществ.

Как можно преодолеть этот барьер? Мнения участников научной коммуникации здесь расходятся. Академик Жорес Алферов отмечал, что если он идет на встречу с ученым, в чьей специальности не очень силен, то старается предварительно почитать о предмете деятельности коллеги. И критиковал тех, кто этого не делает. Нередко между участниками научной коммуникации происходит что-то вроде «перетягивания каната»: кто должен взять на себя труд перевода с русского научного на русский общеупотребительный? Если ученый этого не делает, переводить приходится слушателю самостоятельно. Но неподготовленному слушателю это либо совсем не под силу, либо грозит серьезными искажениями.

Доктор медицинских наук, один из основателей НИИ гриппа Александр Смородинцев возлагал ответственность за доступность изложения научных фактов исключительно на самого ученого, который ступил на ниву популяризаторства. По его мнению, ученым стоит тщательнее готовиться к встречам с непрофессиональной публикой, говорить на всем понятном языке, лаконично и емко. В кино и фотографии есть понятие «работать один к одному». То есть практически весь метраж отснятого материала идет в монтаж. Это то, к чему нужно стремиться ученым, чтобы донести результаты своих исследований до широкой публики: все сказанное должно быть ясно, нераскрытые аббревиатуры, россыпи цифр и терминов надо исключать, либо последовательно разъяснять, а такой подход требует самодисциплины и целенаправленной работы.

![]() Ученым стоит тщательнее готовиться к встречам с непрофессиональной публикой, говорить на понятном всему обществу языке, лаконично и емко

Ученым стоит тщательнее готовиться к встречам с непрофессиональной публикой, говорить на понятном всему обществу языке, лаконично и емко

Один из самых успешных приемов тренировки — общение с детьми. Перед тем как выступать перед широкой публикой или идти на интервью, ученому нужно попытаться объяснить свой проект собственному или другому знакомому ребенку.

Идеальным методом тренировки навыка общения с широкой публикой непосредственно, в форме открытых лекций, или же опосредованно, через интервью журналисту, является написание книг для детей о науке. Этот метод практикует петербургский физик Алексей Кавокин, работающий как в СПбГУ, так и за рубежом. Он написал книгу «Путешествие в Акру» и ряд других, которые адресованы его собственным детям. Этот «выстрел» стоит оценить как особенно удачный, так как сразу решается несколько задач — тренировка общения с широкой публикой, что обещает широкое распространение научных идей; отличный формат общения с собственными детьми и их сверстниками, что позволяет принять участие в формировании среды, в которой растет новое поколение; соприкосновение с еще одним видом издательской деятельности, что не помешает никому из ученых; и наконец, раскрытие новых граней собственной личности, а смена видов деятельности, как известно, лучший отдых.

Алексей Кавокин не одинок. Океанолог, начальник дрейфующей станции СП-37, научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Сергей Лесенков идет тем же путем. Он издал серию книг о морских животных, которых изучал многие годы в арктических и антарктических водах. Книга «О морях и полюсах и о тамошних зверях» повествует в стихах о жизни полярных животных, причем повествование ведется от их лица.

В ряду этих «лайфхаков» по популяризации летние научные школы занимают особое место — это инструмент обоюдоострый и полезный как детям, так и самим ученым. Дети расширят кругозор, получат новые знания, а ученые, потренировавшись в общении с детьми излагать простым языком сложные научные понятия, будут более подготовлены к выступлениям перед широкой аудиторией или к интервью СМИ. Плюс к этому происходит вербовка будущих сотрудников.

Темы: Среда